エイブリーの実験

エイブリーは、グリフィスの実験を参考にし、

肺炎球菌(肺炎双球菌)を用いて、形質転換はDNAの基づくと証明した。

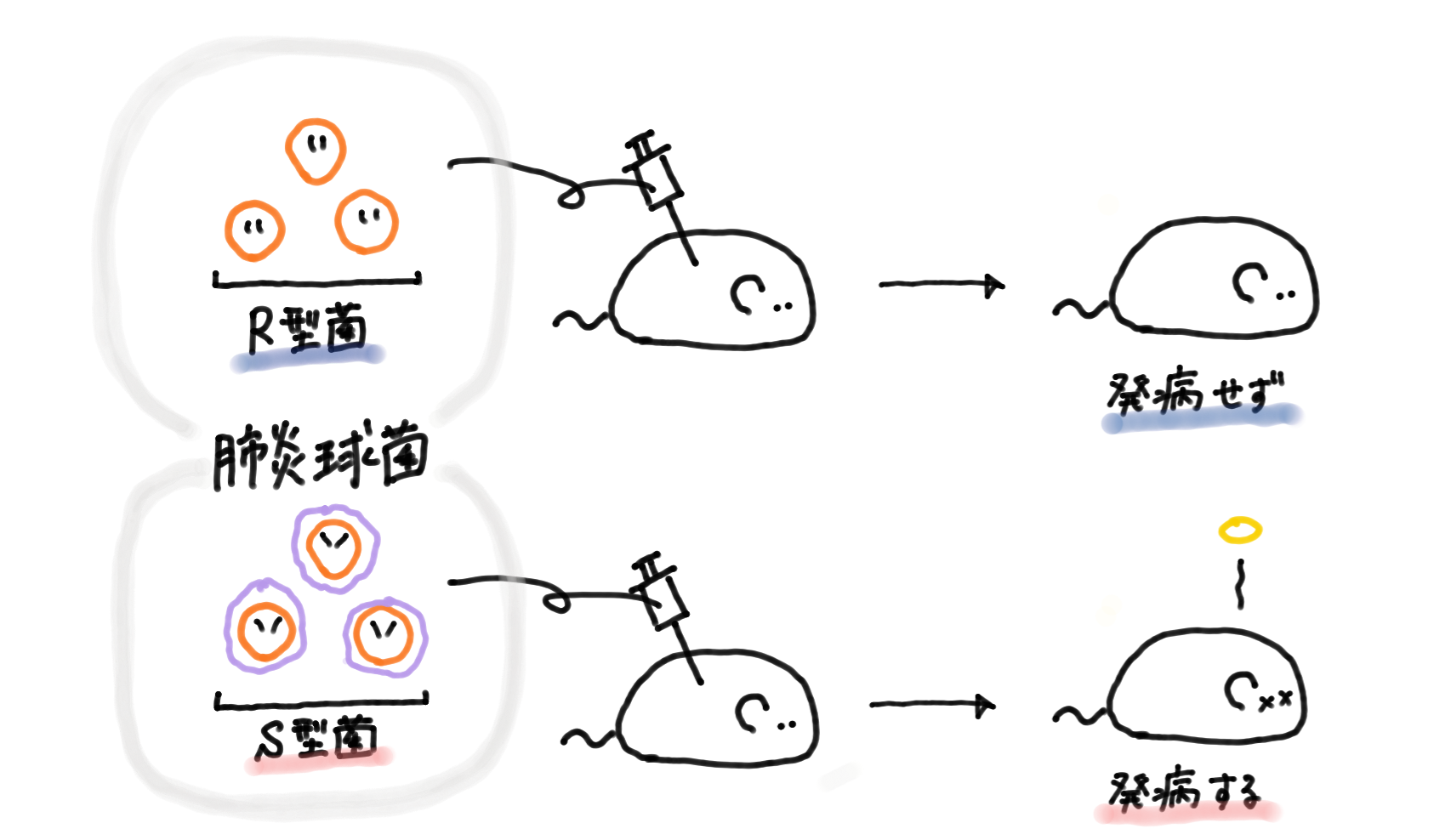

肺炎球菌

肺炎球菌には、

- マウスに感染させると肺炎を発病する(=病原性がある)「S型菌」

- 感染させても肺炎を発病しない(=病原性がない)「R型菌」

の2種類がある。

S型菌は殻をかぶっているが、R型菌はかぶっていない。

殻をかぶると悪者になってしまう、というイメージで覚えておこう。

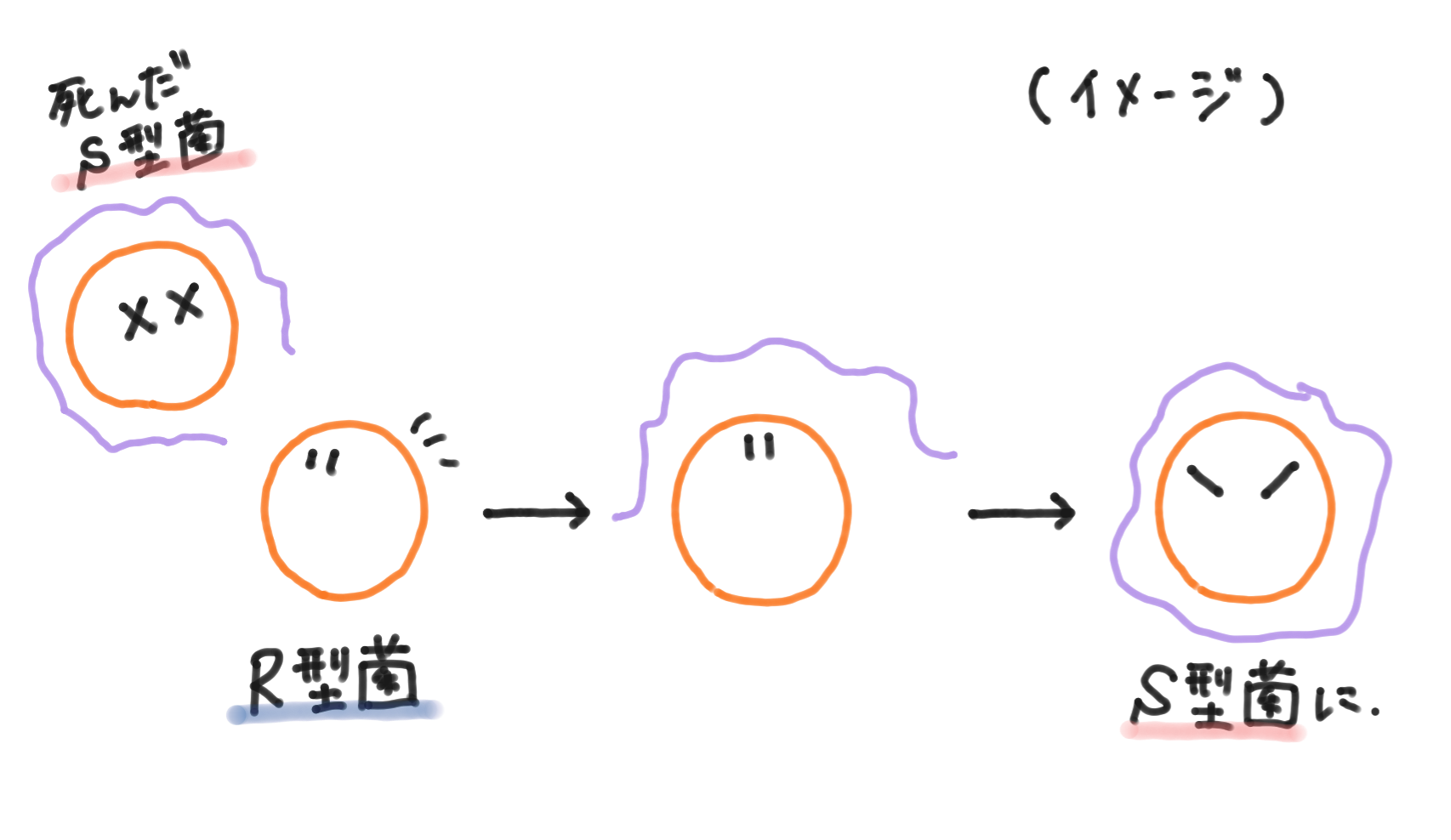

実験の背景

グリフィスの実験では、死んだS型菌とR型菌を混ぜると、

R型菌がS型菌の一部を取り込んで(S型菌の殻をR型菌がかぶって)、

S型菌になった。

R型菌がS型菌になったのは、R型菌がS型菌の遺伝子を取り込んだからだ。(=形質転換)

では、遺伝子は、具体的に肺炎球菌のどの部分にあるのだろうか?

遺伝子の存在は知られていたものの、それが生物のどこに存在するのかはわかっていなかった。

タンパク質分解酵素とDNA分解酵素を使った理由

一方で、仮説は立てられていた。

遺伝子は、タンパク質か、DNAのどちらかにあると考えられていたのだ。

そこで、エイブリーは、

- タンパク質を分解させたとき

- DNAを分解させたとき

に、R型菌は形質転換するのかを検証したのだ。

(分解した結果、形質転換を起こさなくなるのならば、分解したものに遺伝子が含まれていた、ということになる)

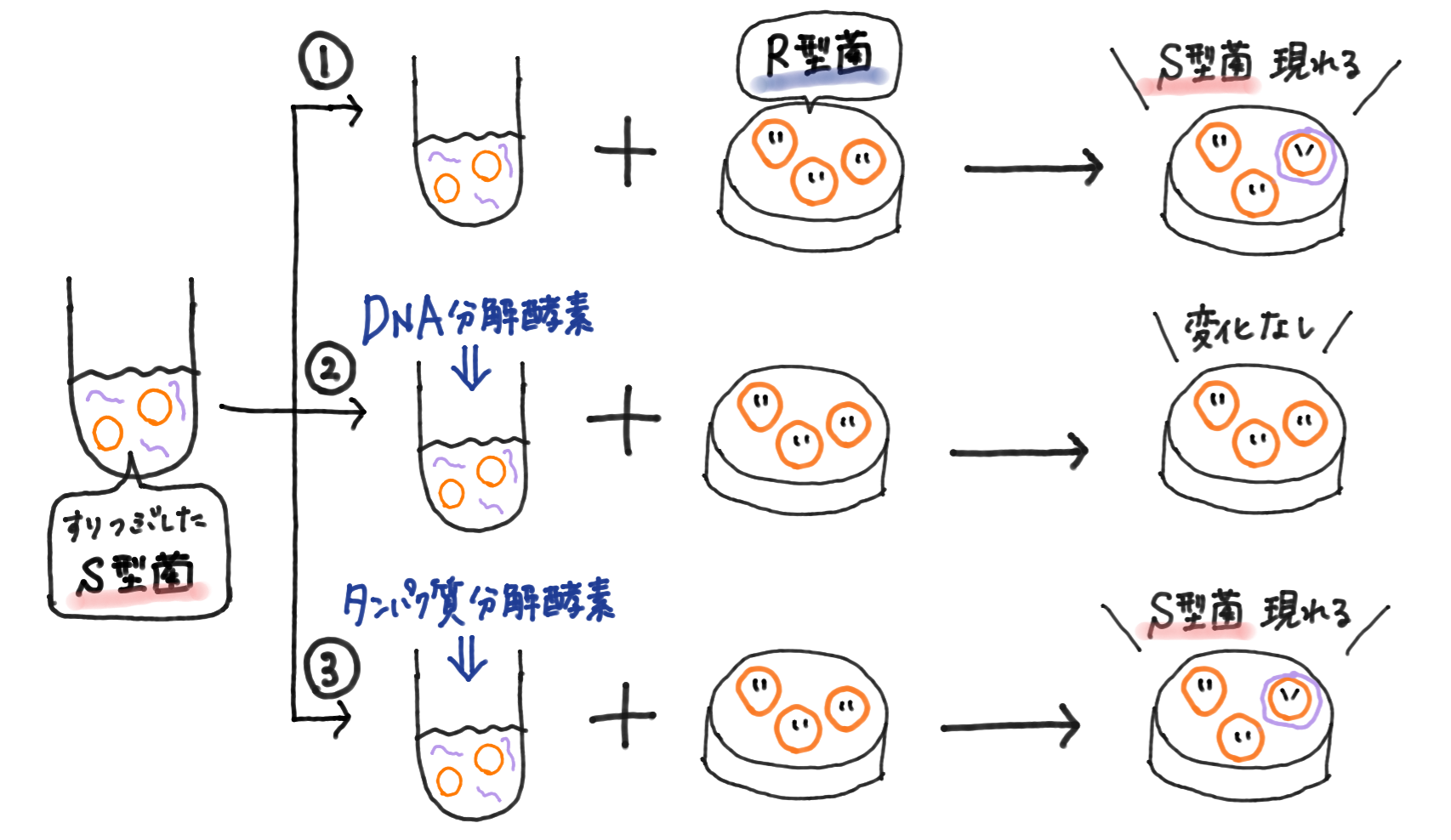

実験方法

①S型菌をすり潰したものと、R型菌を混ぜた。

②S型菌をすり潰したものにDNA分解酵素を加えたものと、R型菌を混ぜた。

③S型菌をすり潰したものにタンパク質分解酵素を加えたものと、R型菌を混ぜた。

結果

①と③ではR型菌がS型菌の遺伝子を取り込んだが、

②では遺伝子を取り込むことができなかった。

この理由は、②ではDNA分解酵素によりS型菌のDNAが分解されたためである。

DNAが分解されると、遺伝子を取り込むことができなかったことから、

遺伝子はDNA上にある、ということがわかった。

ちなみに

エイブリーらは遺伝子の本体がDNAだと証明したにも関わらず、世間にはあまり信じてもらえなかったそう。

だから、この後ハーシーとチェイスが同様のことを証明する実験を行ったのだ。

エイブリーの顔写真を一度見てほしい。

確かに、彼の顔はどことなくひ弱そうにみえる気がする、、、

(あくまでも私の偏見です)

関連動画