超臨界流体

概要

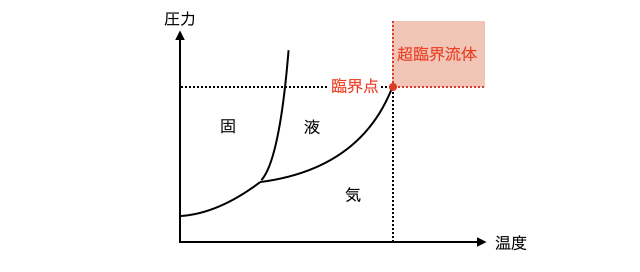

「超臨界流体」とは、温度と圧力が臨界点を超えた気体と液体の区別が付かない状態のこと。密度、粘性、熱伝導性、拡散率などが気体と液体の中間程度であり、「液体のようにものを溶かし、気体のように拡散する」などという面白い性質があります。

気体や液体から超臨界流体に変化する瞬間の圧力・温度を「臨界点」と言います。臨界点を超えていれば、どんなに圧力をかけても液体にならないなど不思議な性質てんこ盛りです。

ただし、大学入試としては「臨界点、超臨界流体」の名前くらいを覚えておけば十分です。まあこの辞書では無駄に解説するんだけどね。

詳細

超臨界流体のイメージ

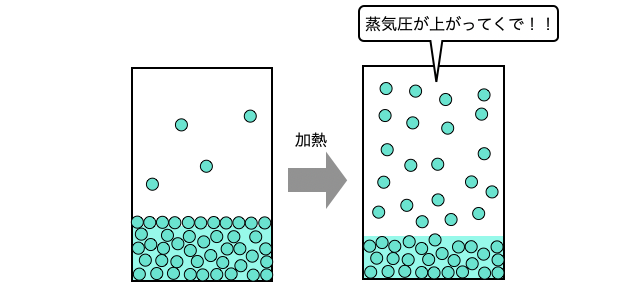

たとえば、丈夫な密閉容器に水を入れて気液平衡状態にします。温度を上げるほど蒸気圧が大きくなり、容器内の圧力が上がっていきます(*注1)。

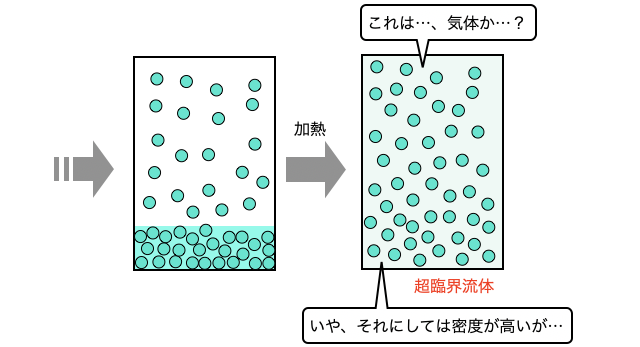

圧力が小さい間は気体もスカスカですが、温度が上がりまくって圧力が上がりまくると気体が密になってきて、気体だけど圧力が高すぎて液体レベルまで密度が上がってきます。しかし温度が高くて運動エネルギーが高いので、大人しく分子間力で液体になるわけでもありません。このような特殊な状態が「超臨界流体」です。

たとえば、水は374℃・220気圧ほどで超臨界流体になります(*注2)。また二酸化炭素は31℃・74気圧ほどで超臨界流体になります。二酸化炭素はほぼ常温で超臨界流体となり、常圧に戻せば気化して消えてくれるので、様々な用途に使われています。

応用

超臨界流体は、気体のように物質にアタックしまくる上に、液体のように物質を溶解できるので、物質を溶解する能力が高いです。また液体よりも粘性や表面張力が小さく、素早く拡散することができます。以上から超臨界流体は、物質からある成分を抽出してしまう、また抽出した物質を素早く拡散する、などの用途で使われることが多いです。

たとえば、コーヒーからカフェインを抜いて「カフェインレスコーヒー」を作る技術が実用化されています。ここで使うのは二酸化炭素超臨界流体です。先ほども言った通り二酸化炭素は使い勝手が良い上に毒性などもないため、カフェインレスコーヒーを作る他の手法の中でもとても優れた手法です。

また、化粧品を作る技術などにも応用されています。ファンデーションの粉1粒1粒の表面にナノサイズレベルの金属微粒子をコーティングするようなとき、超臨界流体を使うと金属微粒子が即座に拡散してムラなくコーティングすることができます。(参考:福岡工業大学)

受験では名前だけ出てくるカッコよさげなやつですが、案外応用されている面白い現象ですね。

補足

- (*注1)密閉容器では沸騰は起こりません。沸騰が起こるのは、十分広い空間で多少蒸気が広がっても気圧が変化しないと近似できる場合です。その場合は大気圧(水の表面を押す圧力)が一定なのに、温度が上がるほど蒸気圧(水が気体になって飛び出す圧力)が上がっていくので、大気圧を超えたところで沸騰が起きます。 しかし、密閉容器では蒸気圧が上がって蒸発量が増えるほど気体の圧力が増加していくので、いつまでたっても蒸気圧が気体の圧力を超えることがありません。

- (*注2)水の超臨界流体は、高温高圧すぎて酸化力マシマシになっていて金すら溶かします。怖すぎ、超臨界流体のクレベル・コイケです。

関連動画

関連用語