市町村合併

市町村合併の意義

高校地理では、平成の大合併を題材に出題されることが多い。

平成の大合併とは、平成11~17年に起こった全国的な市町村の合併のことで、

- 基礎自治体(市町村)の財政基盤の強化

- 行政サービスの効率化

- 自治体の規模拡大による行政機能の高度化・専門化

を主な目的としていた。

この目的はおおむね達成されたと考えられているが、一方で、

- 中心地偏重

- 役場が遠くなり不便になる

などのデメリットも存在した。

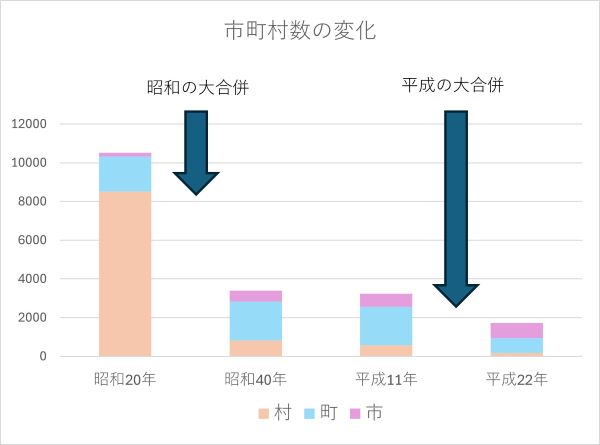

市町村合併の歴史

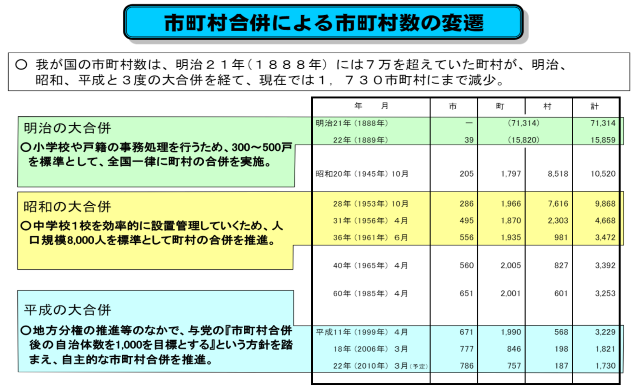

市町村制が採用された明治21年以降、全国的に一気に市町村合併が進む「大合併」を三度経験してきた。

明治の大合併は最初に起きた大合併で、戸籍や小学校の整備を目的とし、一つの自治体につき小学校が一校作れる程度の規模の自治体を作った。概ね300~500世帯で一つの自治体が作られた。

昭和の大合併は、戦後改革の一環である地方自治の強化を目的とし、中学校を単位として市町村をまとめた。人口規模8000人が標準とされた。

平成の大合併は、地方分権の推進、基礎自治体の財政基盤・権能の強化を目的として、自治体数を1000程度にすることを目標に進められた。結果として、合併は進んだが自治体数は令和6年現在で1718と目標は未達。

(総務省 「『平成の合併』について」より)

(総務省 「『平成の合併』について」より)

関連動画

関連用語