漢詩

漢詩

漢詩はレアキャラなので、苦手な方も多いはず。でも実は、共通テストで漢詩が出てきてもルールを押さえておけば取れる問題もあるので、ルールは最低限押さえておこう。(特に押韻が問われることが多い)

漢詩の種類

長方形の面積が、縦×横で決まるように、漢詩も縦と横の情報で形式が決まる。

句の数による形の分類

下の漢詩の種類と特徴を押さえよう。

- 近体詩(唐代以降に一定の型に従って作られた詩)

- 絶句(句が4個)

- 律詩(句が8個)

- 排律(句が10以上の偶数個)※まあ出ない

- 古体詩(自由な詩)

- 古詩(句が6個または10以上の偶数個)

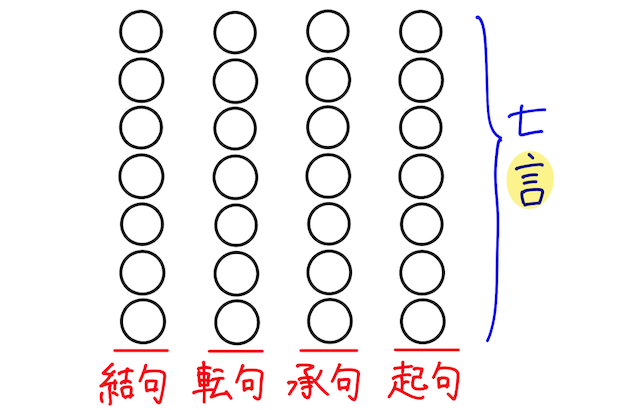

絶句の各句には、それぞれ名前がついていて、

- 第一句:起句

- 第二句:承句

- 第三句:転句

- 第四句:結句

という。起承転結をつければ良いので頭に入れやすい。

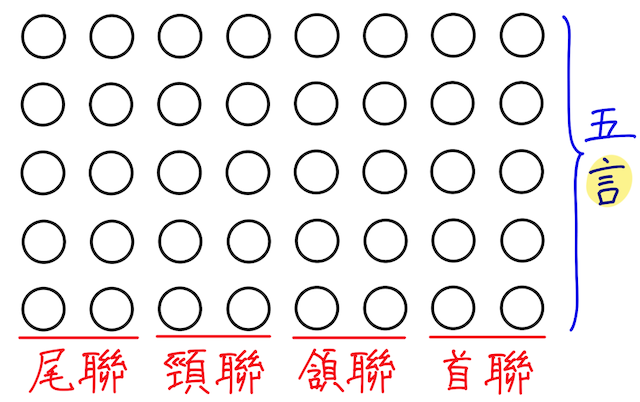

また、律詩の句にも、二つペアで名前がついていて、

- 第一句と第二句:首聯(しゅれん)

- 第三句と第四句:頷聯(がんれん)

- 第五句と第六句:頸聯(けいれん)

- 第七句と第八句:尾聯(びれん)

という。頭から下がっていくイメージ。

言の数による形の分類

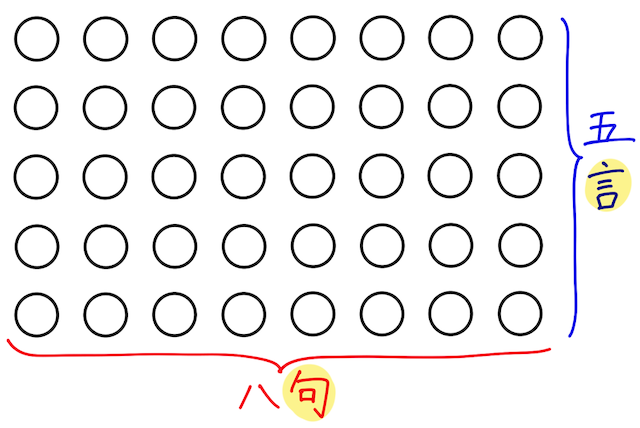

上の種類に、一句あたりの文字数(これを 「〜言」 と表す)をくっつけて漢詩の種類の呼び方が決まる。主に

- 五言(一句が5文字)

- 七言(一句が7文字)

があり、例えば、

という形であれば、「五言律詩」 の漢詩と呼ばれ、

という形であれば、「七言絶句」 の漢詩と呼ばれる。

押韻

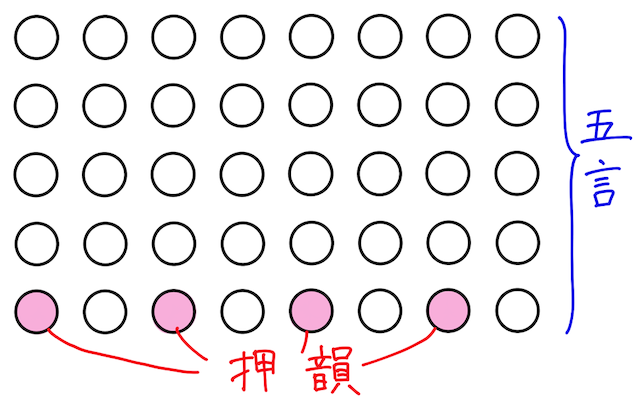

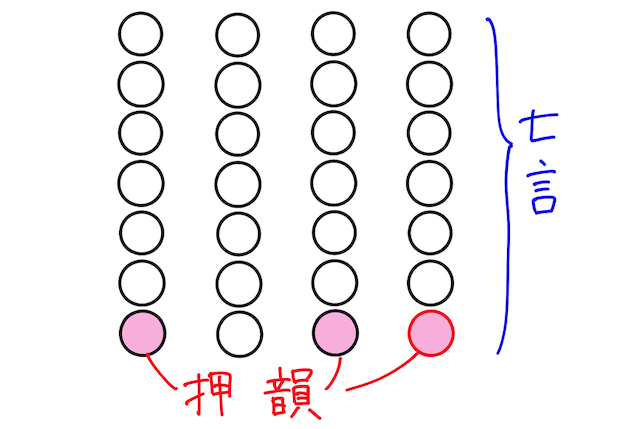

決まった句の末尾の文字の韻をそろえることを押韻という。音の響きが良くなる。ルールは、五言か七言かによって変わるので注意。

- 五言:偶数句末で押韻

- 七言:第一句末と偶数句末で押韻

イメージとしては、

- 五言律詩

- 七言絶句

という感じ。

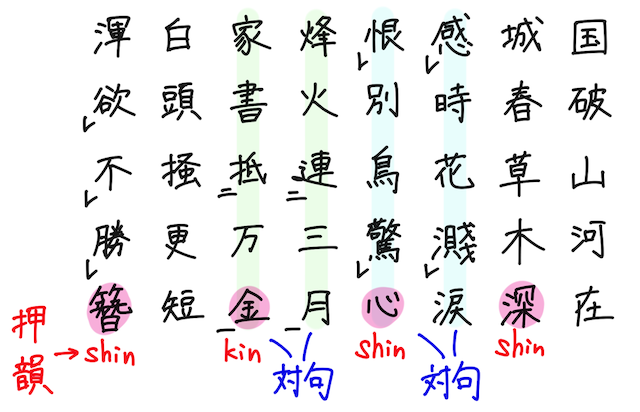

読み方がまるっきり同じでなくとも、読んでみて母音の響きが同じであれば良い。下の例で確認しよう。

対句

律詩の場合、頷聯(第三句と第四句)、頸聯(第五句と第六句)、の二組は対になる決まりがある。これを対句という。(そのほかの首聯や尾聯で対句になってもOK)

対になるとは、文章の作りの構成をそろえること。下の例で確認しよう。

例

春望 杜甫

形による分類は、五言律詩。

五言なので偶数句末が押韻となっていて、律詩なので頷聯と頸聯がそれぞれ対句となっていることに注目しよう。

関連動画

関連用語