光電効果

概要

金属などに光を照射すると、電子が飛び出してくることが知られている。この現象を光電効果といい、飛び出してくる電子を光電子という。

実験により、光電効果には次のような特徴があることが確かめられている。

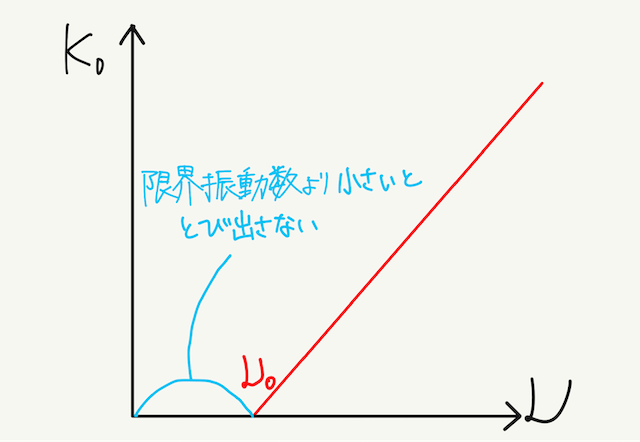

①当てる光の振動数がある値

②光の振動数が

③ 飛び出した光電子の運動エネルギーの最大値

④振動数を一定にしたまま光を強くしていくとそれに比例して飛び出す電子の数は増えるが、

実験から得られた振動数と

また、金属内の自由電子は陽子から引力を受けているので、金属の外側に飛び出すためには仕事を受ける必要がある。この仕事の最小値

光を波動と考えると矛盾する

これらの特徴を踏まえた上で、光電効果を光を波動と考える立場から説明してみよう。

光を波動と考えたときの光のエネルギーは振幅の2乗に比例するので、光を強くしていくと電子は必ず飛び出すはずである。これは①、②に矛盾する。 また、光電子の運動エネルギーは光のエネルギーとともに増加するはずなので、③、④もうまく説明することができない。

光を粒子と考えるとうまくいく

一方、光を粒子と考えると光子

③については、光子のエネルギーの一部が電子を飛び出すことに使われ、残りが光電子のエネルギーとなることから

④については、光を粒子と考えるとき、「光の強さ=光子の多さ」なので、光を強くすると光子が増えて光電子も増えるということになる。

以上より光を粒子と考えることで、光電効果の特徴をうまく説明することができた。

光電効果の測定実験

下図のような装置を用いると飛び出す光電子数や運動エネルギーの最大値

光電管は、真空のガラス管内に封入された陽極と陰極からなる装置である。 光電管の陰極に光を当てると、光電子が飛び出すので図の向きに電流が流れる。これを光電流という。光電流を測定することによって陽極に到達した光電子の数を知ることができる。

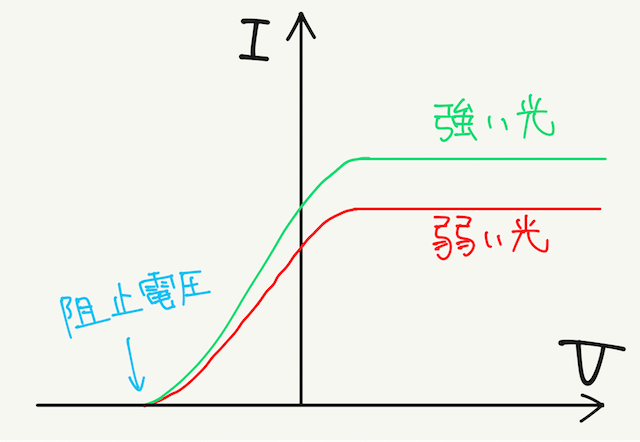

さらに、光電管に電圧をかけてみる。陽極の電位が正となるような電圧をかけると、ほぼすべての光電子が陽極に到達する。逆に陽極の電位を小さくしていくと、陰極から運動エネルギーを持って飛び出した光電子は陽極に到達することができず、光電流の強さは下のグラフのように減少していく。陽極の電位が

光電流の強さを

この用語を含むファイル

関連動画

関連用語