食料自給率

食料自給率

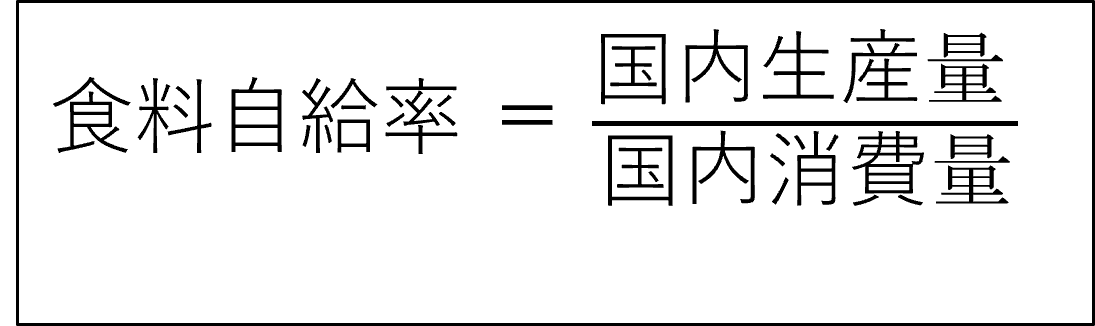

国内の消費量に対し、国内の生産量はどれくらいなのか、を示す値です。 簡単に言うと、自分の国で食べている食料を、どれくらい自分の国で作れているのか、という指標です。

二つの食料自給率

食料自給率には大きな分類が2つ、

- 品目別自給率

- 総合自給率

があります。

品目別自給率

特定の品目、例えば米だけ、キャベツだけ、卵だけ、に着目した自給率です。

正確な計算式は複雑で面倒なので、簡易的な式だけ覚えれば十分です。

例えば、

- 国内消費量100万トン

- 国内生産量150万トン

のような国の自給率は、 150万トン÷100万トン=1.5 、つまり自給率は150%ということになります。

総合自給率

品目別の自給率、例えば米だけ、キャベツだけ、とかならそれで問題ないですが、食料品全てあわせた自給率を知りたかったら、どうすればいいのでしょう。食料って何種類もありますよね。肉も、魚も、米も、卵も、野菜も、牛乳だって。

米1kgと肉1kgでは意味が全然違うことは明らかですよね。 米は10kg3000円くらいで買えますが、肉だと、安い鶏むね肉でも10kg買ったら10000円はかかります。値段も全然違う上に、カロリーも、栄養素も、何もかもが違う。

そこで、自給率を計算するときは、いろいろな食品のある一つの側面に注目して計算します。それが、主に使われるものだと

- カロリー

- 価格

の二つです。

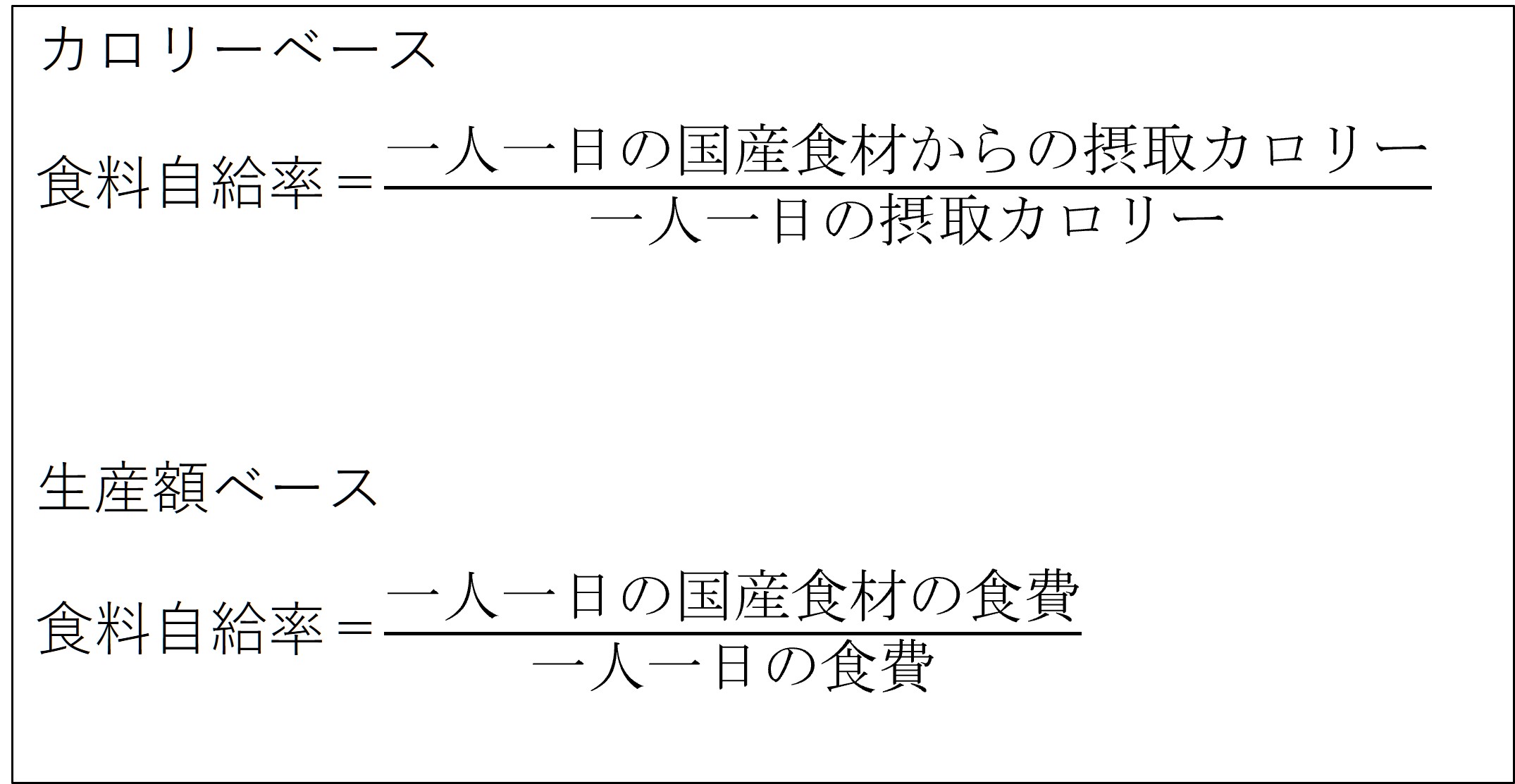

それぞれを指標にした食料自給率の算出方法を、

- カロリーベース

- 生産額ベース

といいます。

計算式は以下のようになります。

要は、

- カロリーベース→一日に摂ったカロリーの中で国産の食べ物からとったカロリーは何%か

- 生産額ベース→一日の食費のうち何%が国産の食べ物だったか

ということです。

食料自給率の高い国、低い国

食料自給率の計算に用いる値を思い出してみましょう。

- 消費量

- 生産量

この二つの値が関わっていたはずです。

つまり、自給率の高低を考える際は、この二つの値を同時に考慮しなければなりません。

生産量がめっちゃ多くても、消費量がさらに多ければ自給率は下がるし、 消費量がめっちゃ多くても、生産量がもっと多かったら自給率は上がります。

「生産量が多いから、自給率も高いだろう!」 と、早とちりしないようにしましょう。

中国が良い例です。 中国は、米や小麦など主要作物の生産量が軒並み一位と莫大な農業生産量を誇りますが、一方で巨大な人口と経済成長による摂取カロリー量の急増で農業生産が追いつかず、自給率は8割を割ったという報告も出ています。

逆にアメリカ合衆国は、一人当たりのカロリー摂取量も段違いに多く(ハンバーガーとかピザとか、カロリー高そうなものをよく食べてるイメージありますよね)、人口も世界で3番目に多いのですが、逆に農業生産量が凄まじいおかげで130%を超える食料自給率を達成しています。

関連動画

関連用語