暗順応

暗順応とは

明るい場所から急に暗い場所にいくと、最初は真っ暗で何も見えないが、だんだん目が慣れて見えるようになる、という現象を体験したことはないだろうか。そのような現象を、暗順応という。

体験したことがない人は、一度明るい部屋から暗い部屋に移動してみよう!

暗順応はなぜ起こる?

暗い場所でだんだんものが見えるようになるのは、だんだん眼の感度が上がるから。

もう少し具体的に言うと、暗い場所では網膜で光を受容する視細胞の感度が上がるのが、原因なのである。

暗順応について、高校生物では、

- いつどの視細胞がはたらくのか

- 視細胞の感度が上がるしくみ

をしっかり理解しておこう!

いつどの視細胞がはたらくの?

視細胞には、

- 明暗と色を感知する「錐体細胞」

- 明暗のみを感知する「桿体細胞」

の2種類がある。

視細胞は2種類とも、暗くなると感度が上がる。

明るい場所では、主に錐体細胞がはたらいている。そのため、明るい場所から暗い場所に移動した直後には、まず明るいときにはたらいていた錐体細胞の感度が徐々に上がる。

そして10分ほど経過すると、今度は桿体細胞の感度が大きく上がる。この時の桿体細胞の感度は、錐体細胞よりも高くなるため、桿体細胞が中心にはたらくようになる。

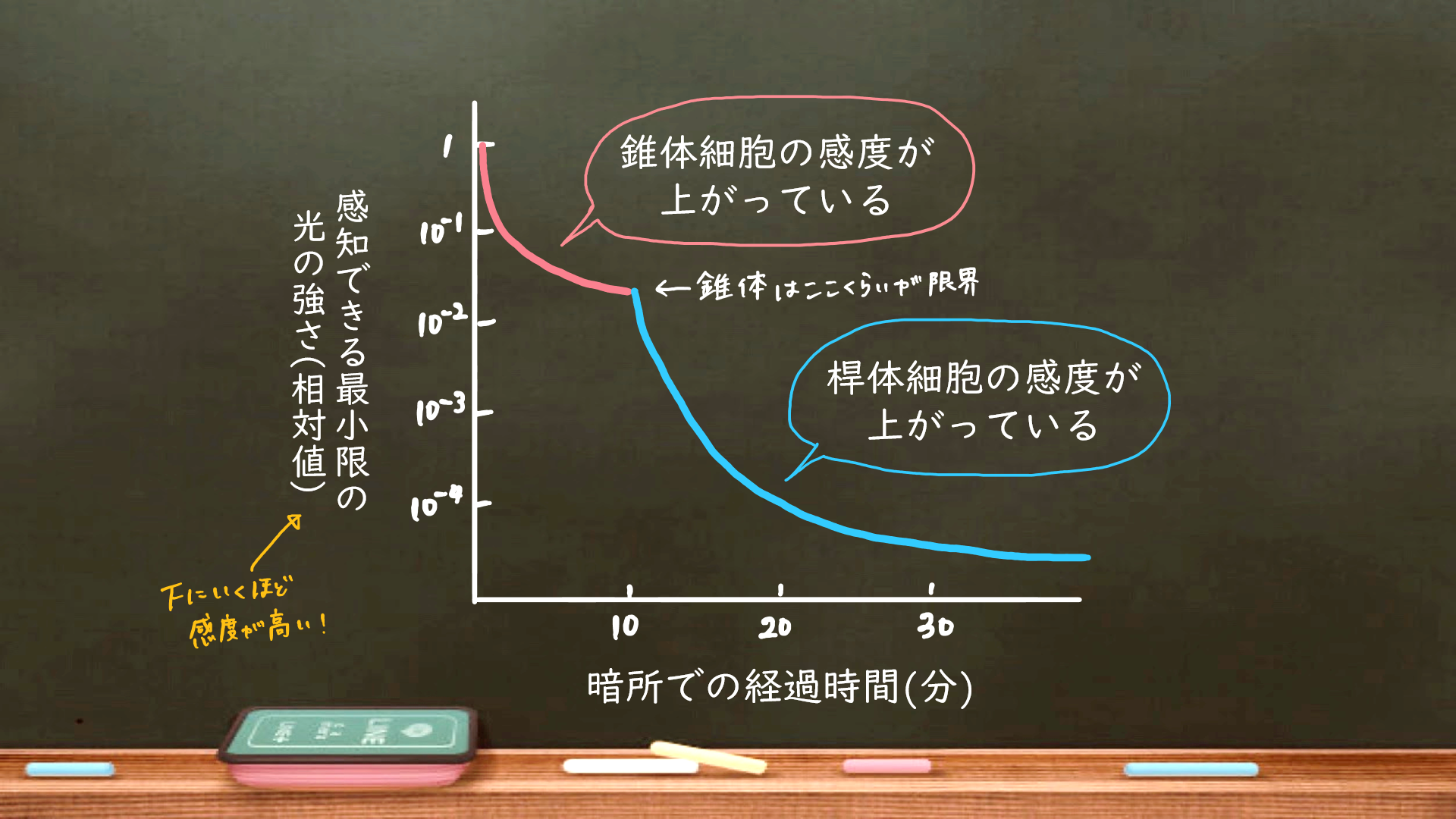

このように暗所で感度が徐々に上がる様子は、以下のような、

やっと感じられる明るさの閾値が低下する図

で表されることが多い。

この図から、時間が経つほどやっと感知できる光の強さが低下する、つまり、弱い光が見えるようになっていくことが読み取れる。また、2つの曲線が組み合わさっているが、この左の曲線が錐体細胞のはたらき、右の曲線が桿体細胞のはたらきによるものになっている。

よって、暗順応が起こるとき、始めは錐体細胞の感度が上がり、次にさらに桿体細胞の感度が上がり、桿体細胞が中心にはたらくようになるということを覚えておこう。

感度が上がるしくみ

では次に、桿体細胞がどのようにして感度を上げるのか見ていこう。

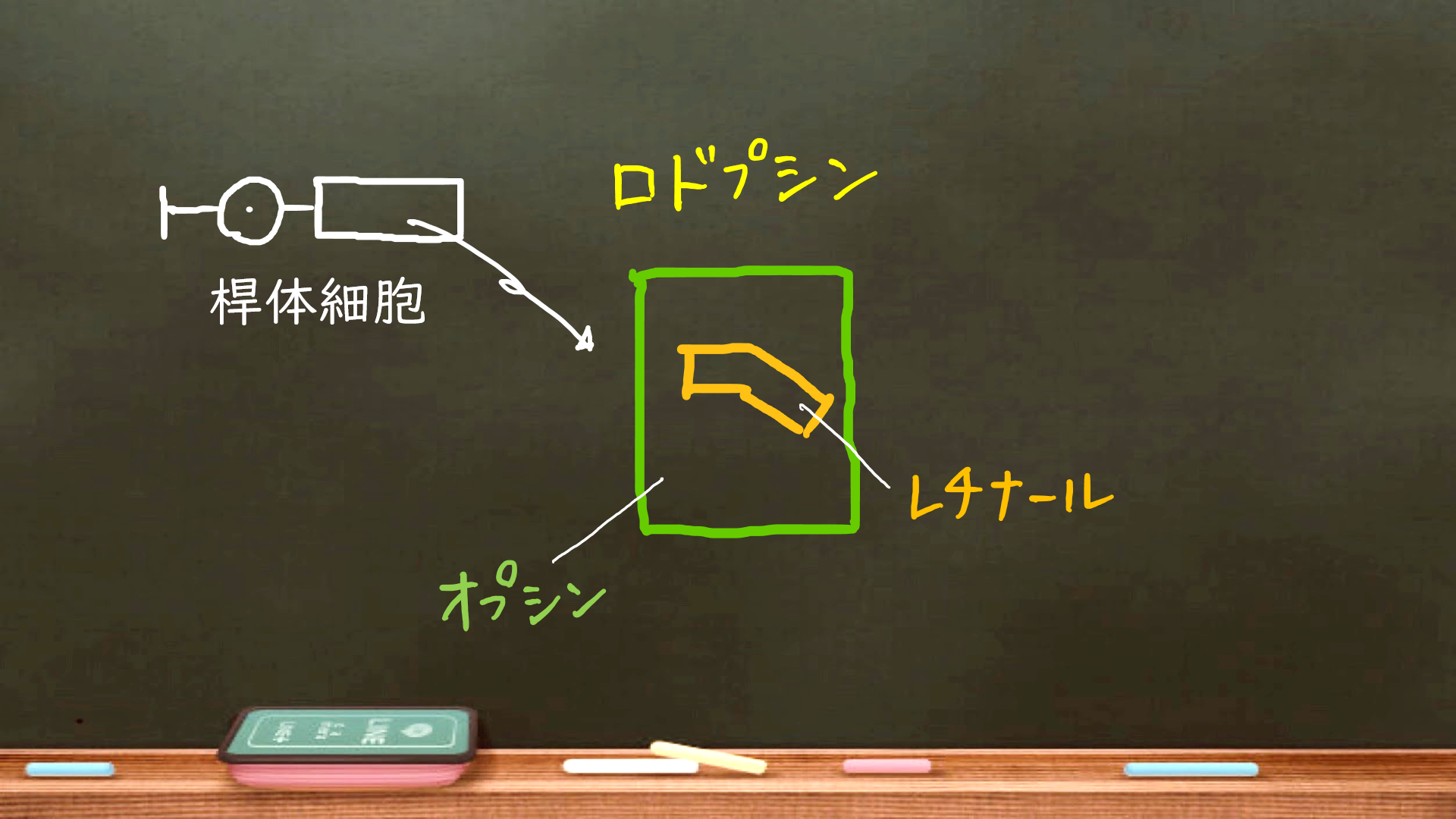

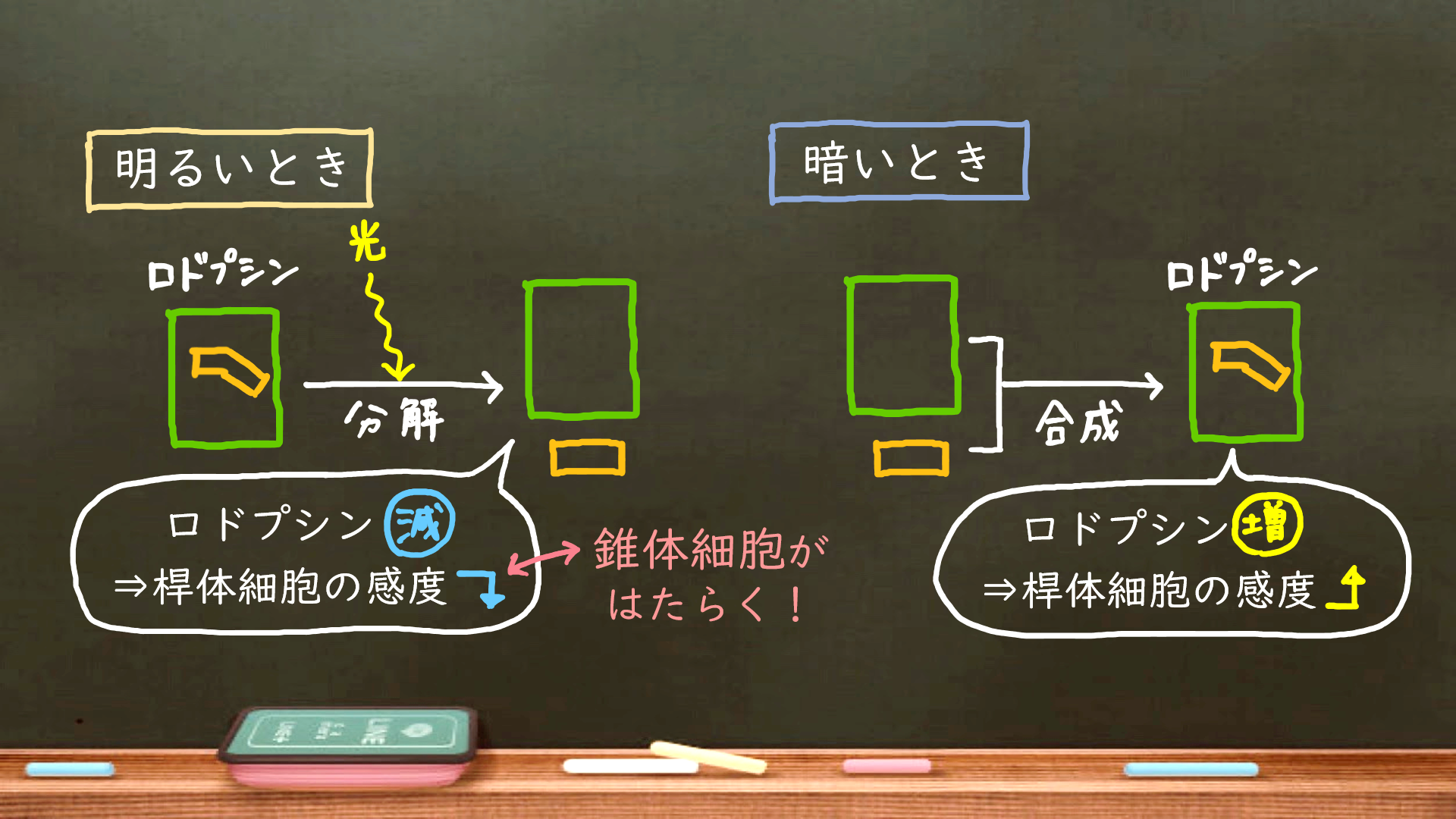

桿体細胞には、「ロドプシン」と呼ばれる物質が含まれている。

ロドプシンは光を受容する物質で、このロドプシンが多いほど桿体細胞の感度が上がり、弱い光でも感知できるようになるのである。

ロドプシンは、オプシンと呼ばれるたんぱく質にレチナールという物質が結合した構造になっている。

ロドプシンは、オプシンと呼ばれるたんぱく質にレチナールという物質が結合した構造になっている。

レチナールは、光を吸収すると形が変わり、オプシンから離れてしまう。そのため、明るい場所では、多くの光を吸収するのでロドプシンが減少し、桿体細胞の感度は下がる。

一方暗所では、レチナールが再びオプシンと結合してロドプシンが合成されるので、だんだんロドプシンが合成され、蓄積されていき、桿体細胞の感度は上がる。

つまり、暗い場所に入るとロドプシンが合成されて増えるため、眼の感度が上がるのだ。

これが、暗順応のしくみなのである。

ちなみに

逆に、暗い場所から急に明るい場所にいくと、最初はまぶしくて物が見えにくいが、時間がたつとまぶしくなくなる。

この暗順応と逆の現象のことを、明順応と言う。

この暗順応と逆の現象のことを、明順応と言う。

暗順応と明順応について、動画で学びたい人は、 「おうち生物 暗順応と明順応」をチェック!

この用語を含むファイル

関連動画

関連用語