共鳴

概要

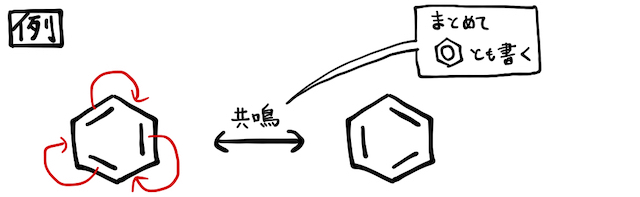

「共鳴」とは、分子(イオン)中の電子が複数の状態をとれることで安定になること。もっと端的にいうと、たとえばベンゼンで「二重結合の電子が移動できるから安定」とか説明されるやつです。

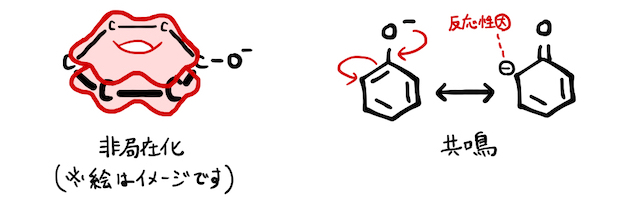

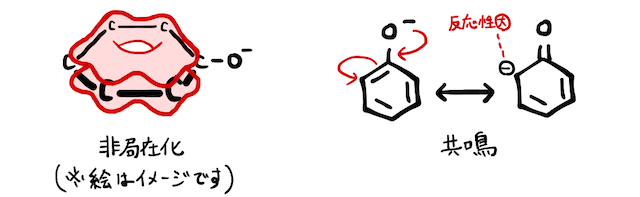

共鳴と「非局在化」は似た考え方で、共にベンゼンの安定性などを説明するときに用いられます(*補足1)。語弊を恐れずにかなり雑なことを言えば、非局在化で考えた方が詳細な計算ができるため、ある意味より正確な考え方と言えるかもしれません。そう言ってしまうと共鳴の存在意義がわかんなくなってきますが、「配向性」に代表されるような有機化合物の反応性を考えるにあたっては、より直感的な共鳴で考えるのが簡単です。

詳細

共鳴

ベンゼン

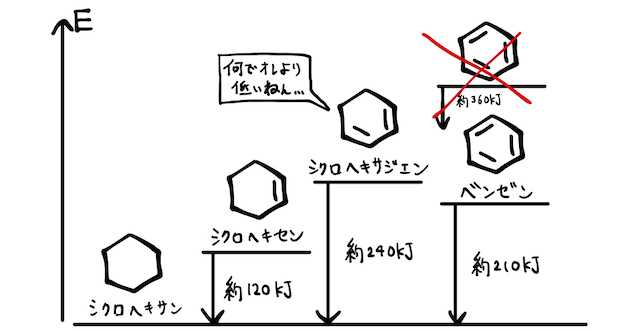

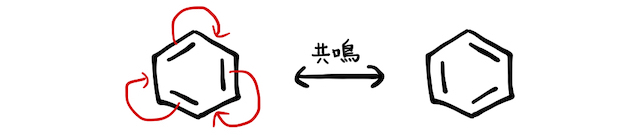

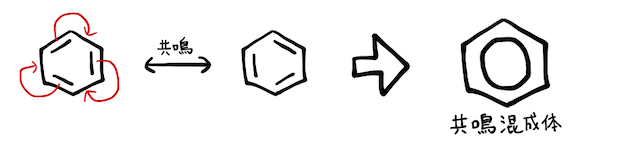

これを説明する方法の一つが「共鳴」です。まず前提として、電子はより広い空間にいられる方が安定です(*補足2)。ベンゼンには、3個の二重結合があり(=3個のπ結合があり)、こいつらが以下のように移動できると考えます。このそれぞれの構造を「共鳴構造」と呼びます。

こう考えれば、電子が移動した構造が取れる=電子が広い空間にいられる=安定、とベンゼンの安定性に説明がつきます(*補足3)。このように、共鳴によって安定化するのが共鳴安定化です。

ちなみにこの共鳴構造は、たとえば化学平衡的に構造が変化するなど、実際本当に複数の共鳴構造を取るわけではありません。「こういう電子が動けるっぽい構造なんだよー」と言っているだけで、実際には1種類の分子構造として存在しています。このような、共鳴構造に対する実際の形を「共鳴混成体」と言います。

非局在化

共鳴と似た概念に「非局在化」があります。結論から言えば、共に同じ現象を説明する考え方ですが、理論の成り立ちが違うイメージです。特別な理由がなければ、基本は非局在化という言葉を使っておけばOK(*補足4)です。

共鳴は、原子が結合して分子になるという「原子価結合法」の考え方、一方で非局在化は、原子たちの周りに電子がまとわりつく的な「分子軌道法」の考え方です。何言ってるか全然わかんないと思うので、どうしても興味がある場合はそれぞれの辞書を確認してみてください。

補足

- (*補足1)数学など0から理論を積み上げる学問と違い、物理や化学はそこに存在する現象を観察して、仮説と検証を繰り返しながら有効性の高そうな理論を作っていきます。だから2つの考え方がある的なことが起こるわけです。歴史的には他に生み出されては消えていった方法もあるだろう中で、仮に完璧な理論でなくても、何らかの有効性があるからこそ残っている考え方なんだと思っておきましょう。

- (*補足2)金属結合では、金属原子1粒でいるのではなく、たくさん集まって自由電子を広い空間で共有する形を取りました。これと同じイメージを持っておきましょう。

- (*補足3)もちろんベンゼンの話だけでなく、その他の理論的考察と実験との整合性などから総合的に判断して、ある範囲では有効な理論だと認められています。上の説明だけだとなんかトンデモ理論感がすごかったので一応。

- (*補足4)共鳴構造の表記法は、複数の構造の平衡状態に見えますが、実際には1種類の共鳴混成体からなるのでした。この共鳴混成体が、電子が非局在化した結果のものと同一視できます。となると、そもそも共鳴という考えが挟まるから逆にややこしくなっているので、初めから「電子が非局在化している」と言った方がいいよね、ということです。

この用語を含むファイル

関連動画

関連用語