酸素解離曲線

そもそも

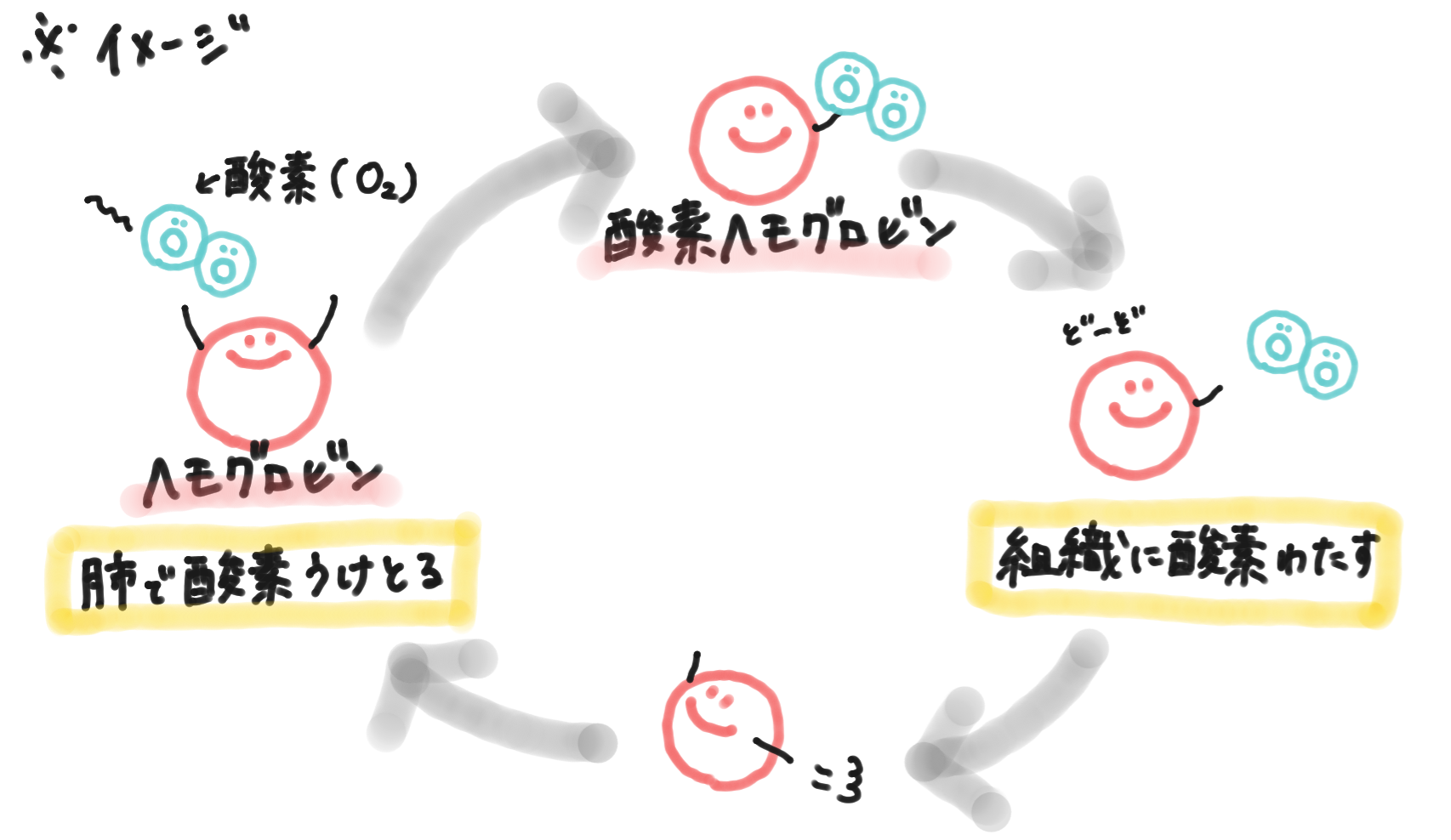

酸素は体内で、赤血球中のヘモグロビンという色素により全身に運ばれる。

ヘモグロビンが酸素を持った状態を「酸素ヘモグロビン」と言う。

酸素ヘモグロビンは全身のいたる場所に酸素を届け、酸素を届けた酸素ヘモグロビンは、また「ヘモグロビン」に戻る。

そう、体内には、「ヘモグロビン」と「酸素ヘモグロビン」が存在しているということだ。

そう、体内には、「ヘモグロビン」と「酸素ヘモグロビン」が存在しているということだ。

酸素解離曲線とは

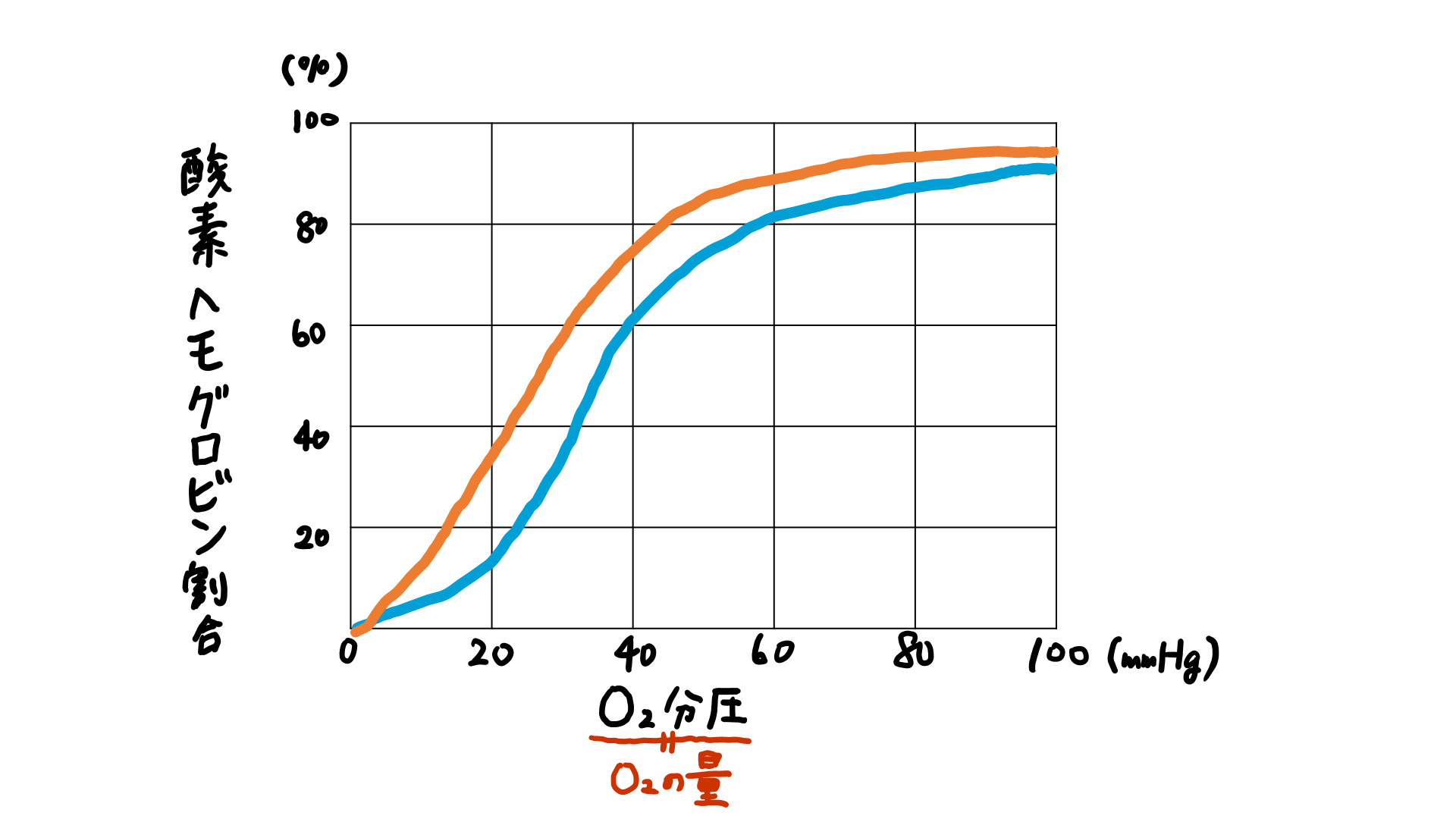

酸素解離曲線とは、ヘモグロビン全体のうち、どれくらいの割合が酸素ヘモグロビンとなっているか、を表したグラフである。

横軸は酸素の量となっている。

何がわかるの?

図から酸素濃度が低くなると、酸素ヘモグロビンの割合が小さくなることが読み取れる。

このことから、酸素濃度が低くなると、酸素ヘモグロビンが酸素を解離するということがわかる。

簡単に言えば、酸素ヘモグロビンは、酸素が少ないところに酸素をお届けしているということである。

図の見方

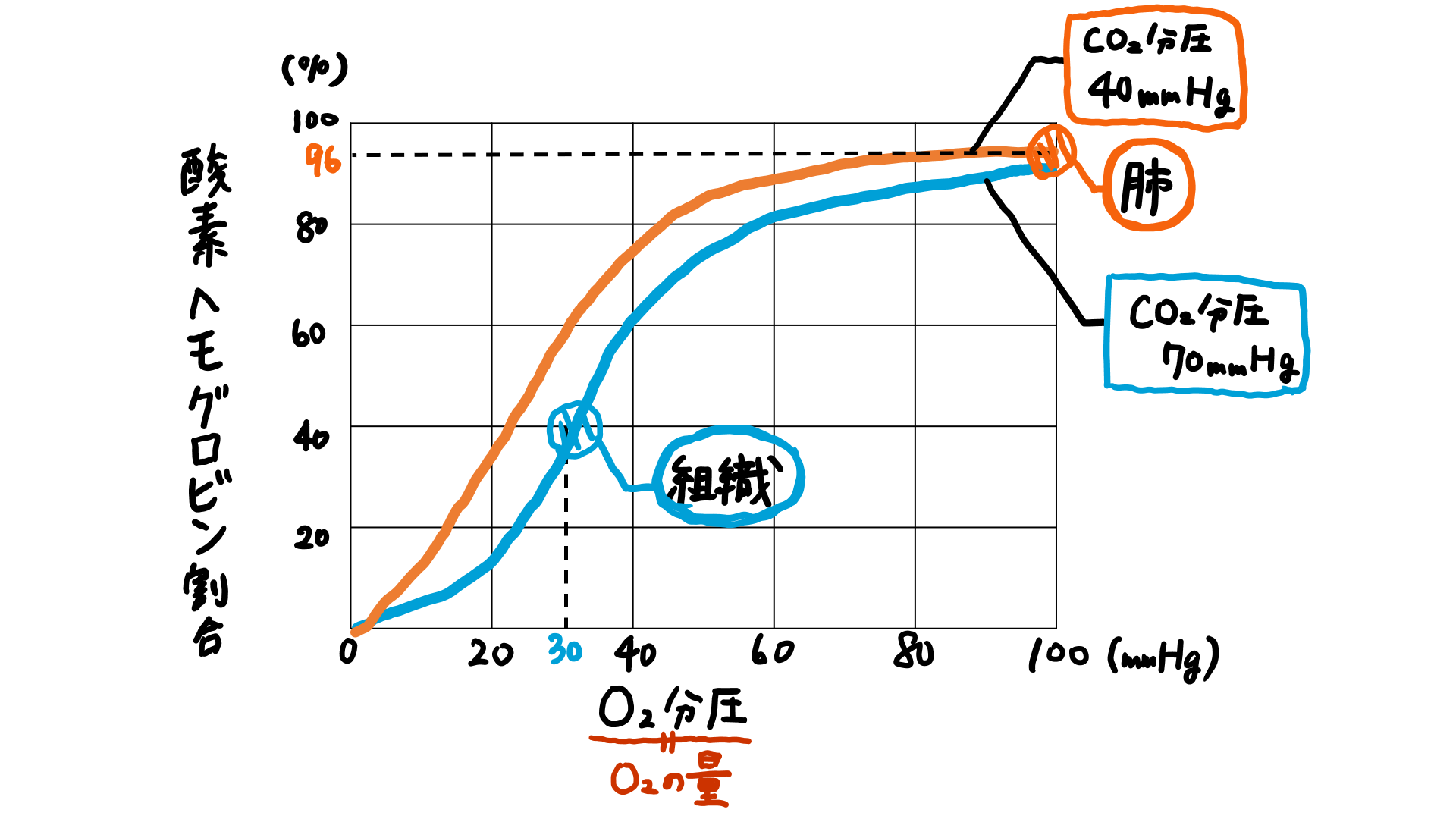

酸素解離曲線では、一般的に

- 肺胞

- 組織

2つの曲線が記してある。

これらをどのように読み取るのか、実際に上の図と以下の例題を用いて見てみよう。

これらをどのように読み取るのか、実際に上の図と以下の例題を用いて見てみよう。

【解き方】 読み取る数値は、上図に大きく丸で印をつけた部分である。

肺胞はCO2分圧が40mmHgなので、オレンジのグラフを見る。

肺胞の酸素ヘモグロビンの割合は、96%

一方で組織ではCO2分圧が70mmHgなので、青のグラフを見る。

組織の酸素ヘモグロビンの割合は、40%

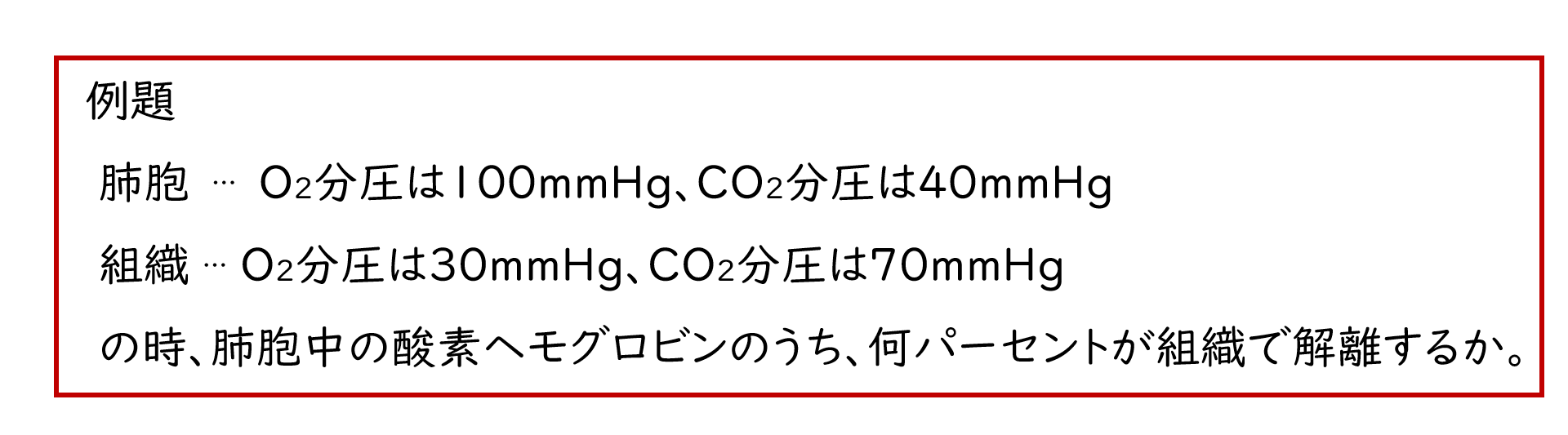

ということは、

56%の酸素ヘモグロビンが、組織で酸素を離した、すなわち、解離したということになる。

しかし、これはまだ答えじゃないので注意!!!!

今聞かれているのは、 「肺胞中の酸素ヘモグロビンのうち」

つまり、96%のうちの何%が解離したか。

なので、

よって、58%が答えになる。

この手の計算問題はよく出題されるため、しっかりと把握しておこう!!

関連動画

関連用語