地熱発電

地熱発電

高温の蒸気を地面から汲み上げ、タービンを回して発電する発電方法です。

非常に高温の水蒸気を汲み上げなければならないので、地温の高い地域でないと作れません。したがって、火山帯でないとできない発電方法です。

しかしながら、CO₂を一切排出することがなく、環境への負荷が非常に小さいことから注目が集まっている発電方法でもあります。

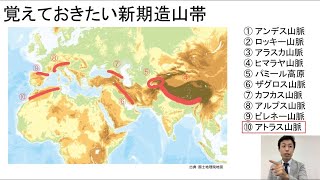

地域

- プレートの沈み込み帯

- プレートの広がる境界

くらいにしか地熱発電は分布しません。

発電量ランキングもこの通りで、多い順に

- アメリカ合衆国

- インドネシア

- フィリピン

- トルコ

- ニュージーランド

など、環太平洋造山帯に位置する国々が多く挙げられていることがわかります。

他にはアフリカ大地溝帯に位置するケニア、大西洋中央海嶺上に位置するアイスランドなどでも地熱発電が活発です。

日本における地熱発電

日本は全土が環太平洋造山帯に位置し、全世界の活火山の実に一割が日本に存在するというとんでもない火山国で、資源量は世界第3位なのですが、地熱発電の利用は低迷しています(世界10位)。

この理由を論述で問われることが多いので、確実に答えられるようにしておきましょう。しっかりと覚えておけば、そのままの出題ではなくても、変化球にも対応できます。

日本で地熱発電の利用が進まない要因は、

- 建設適地の多くが国立公園内にあり、開発が規制されている

- 温泉の枯渇を懸念する近隣の温泉地の反対

- 地熱発電そのものの開発コストが高い

この三つに大きく絞られます。全部盛り込むのが理想ですが、東大などのあまりにも短い論述であれば前の二つを優先して書きましょう。

補足:トルコで地熱発電が盛んな理由

トルコはアルプス・ヒマラヤ造山帯の一部で沈み込み帯ではないだろう、なのになぜ地熱発電があるんだという声が聞こえてきそうですが、実はトルコは沈み込み帯なのです。

イタリアに火山が多いにも同じ理由なのですが、地中海の海底には、高校地理では扱わない非常に小さなプレート(マイクロプレート)があるのです。

マイクロプレートとユーラシアプレート、アフリカプレートが相互に沈み込んでいたりして、そこで火山活動が起こっていまして、複雑なので高校地理では省略されています。高校地理は細かい所を省略して教えるのでこういった不一致がたまに起きるのです。

この用語を含むファイル

関連動画