概要

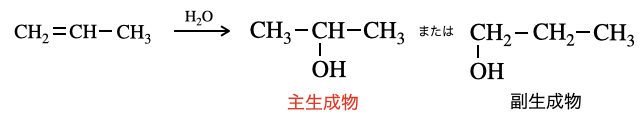

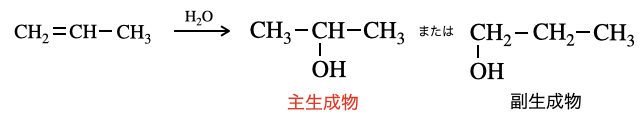

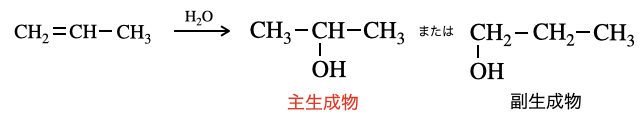

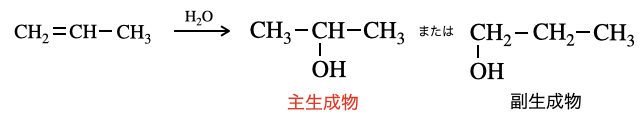

「マルコフニコフ則」とは、アルケンへの付加反応の生成物が複数あるときに、どちらがたくさん生成するかを判断できる経験則のこと。たとえばプロピレン(プロペン)に水が付加するとき、生成物は以下のようになります。

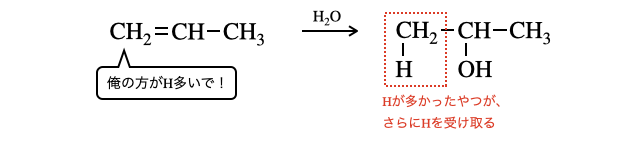

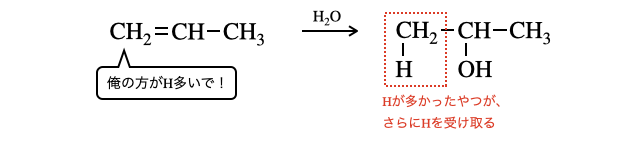

このように、二重結合の2つの炭素のうち元々水素をたくさん持つがさらにを持つように反応が進みやすい、というのがマルコフニコフ則です。「富めるものが富む法則」と言う感じですね。

詳細

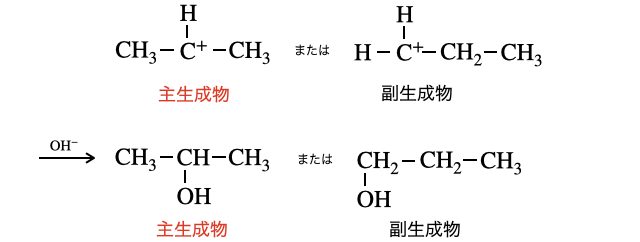

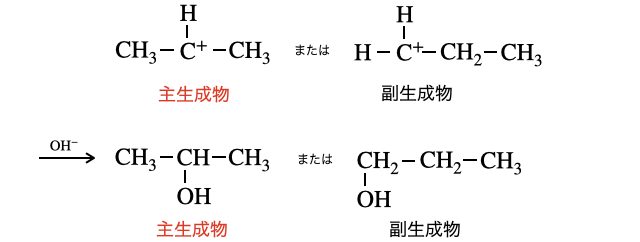

アルケンへの付加反応では、複数の生成物が生じる可能性があります。たとえばプロピレン(プロペン)に水が付加する場合、とが2つの炭素のどちらにくっつくかで生成物が変化します。

このとき、元々多くの水素を持つ炭素にが付加する反応の方が起こりやすい、というのが「マルコフニコフ則」です。その結果、実際にこの反応を起こすと2-プロパノールの方がたくさん生成します。

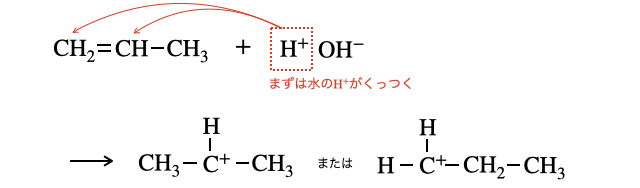

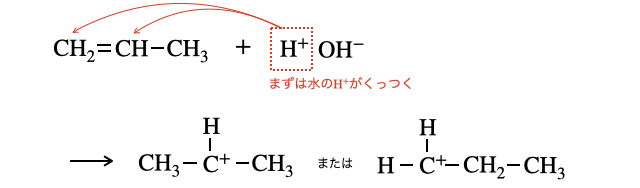

マルコフニコフ則はたくさんの実験の結果得られた経験則で例外もありますが、付加反応の反応機構を考えると仕組みがわかります。二重結合(π結合)には電子が密集しているので、電子のマイナスに引き寄せられてまずはが付加します。

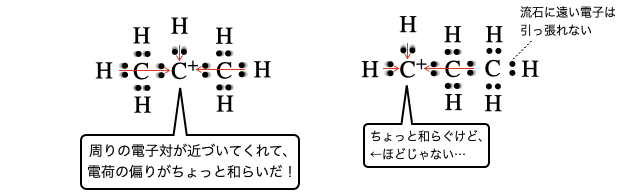

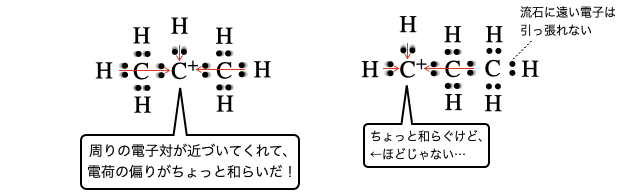

二重結合の電子対にが付加することで、炭素が陽イオンの形になります。この時点で2種類の形が考えられますが、上図の左の方が安定です。理由をとってもざっくり言うと、そもそも反応中間体であるこれらの形は不安定ですが、左の構造は左右の内にある電子対がプラスに引き寄せられることで多少電荷の偏りを和らげてくれるからです。

つまり、陽イオンの炭素に炭素が結合しているほど安定、というイメージです。そしての付加によって生じたにが付加することでプロパノールが生成します。

以上のように、を多く持つ側にが付加することで反応中間体のの部分がより安定化できるから、その後の反応に進みやすく生成量も増えるということになります。

補足

- これに似た法則に「ザイチェフ則」があります。こちらは、アルコールの脱水などでアルケンが発生するときに、元々水素が少ないからが奪われる反応が起こりやすい、と言う法則です。詳しくはザイチェフ則の辞書をチェック!!