コロイド

概要

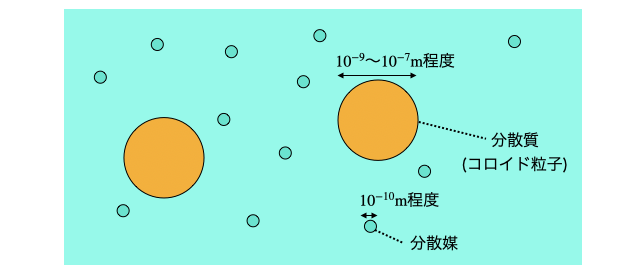

「コロイド」とは、約

約

詳細

コロイドは、

- 分散質・分散媒による分類

- 流動性による分類

- 構造による分類

など様々な切り口から分類できます。ただしこの辞書の筆者的には、大学入試では知識として重要な1・2は割り切って暗記し、現象の理解に繋がる3をメインに押さえておくのがいいと思います。メリハリをつけてみていきましょう。

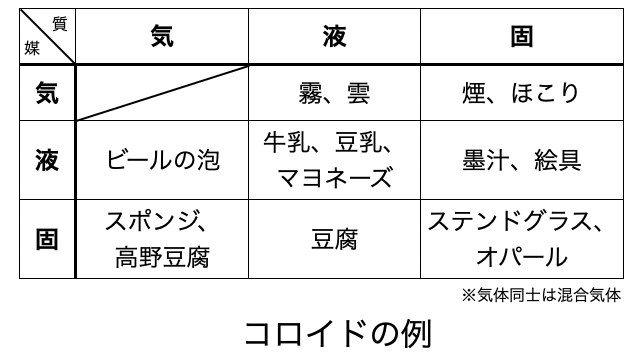

①分散質・分散媒による分類

下図のように、分散質と分散媒の種類によって分類ができます。大学入試では分散媒が液体の場合がほとんどですが、気体や固体に対してもコロイド粒子が分散しているならコロイドと呼べます。

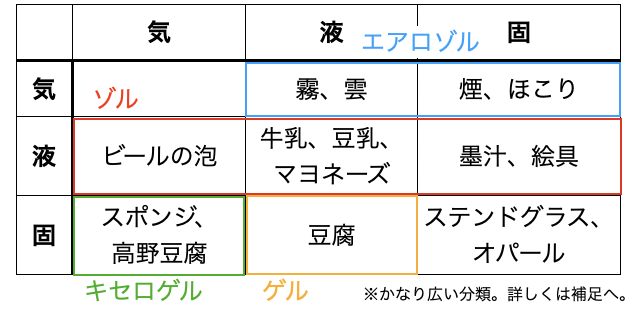

②流動性による分類

流動性が高いコロイドを「ゾル」、流動性が低いコロイドを「ゲル」と言います。たとえば、流動性が高いゾルである「豆乳」に対してニガリ

その他にも、分散媒が気体のゾルを「エアロゾル」と呼ぶなど、定義の細かさによっていろいろな呼び名がありますが、入試的にはゾル、ゲル、キセロゲルを覚えておけばOK(*注2)。

③構造・水和性による分類

水を分散媒とするコロイドにおいて、コロイド粒子の構造と水和のしやすさによって以下のように分類ができます。

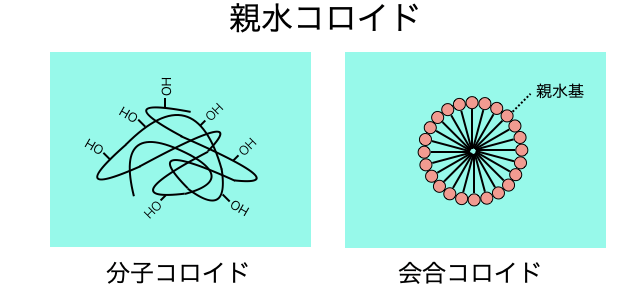

まず水和しやすいお陰で水に分散できたものを「親水コロイド」と言います。イオンや極性分子が水和されて水に溶けるように、サイズの大きいコロイド粒子が水に取り囲まれて水に溶け込んだものが親水コロイドです。親水コロイドには、極性の構造を大量に持つ巨大な1分子がコロイドとなる「分子コロイド」、複数の分子が集合してミセルを作ることで水和する「会合コロイド」があります。

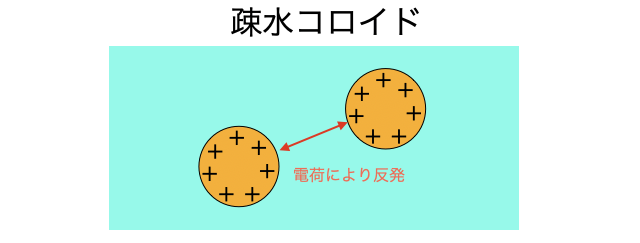

一方で、あまり水和しないくせに水に分散しているものを「疎水コロイド」と言います。水和しないなら沈殿してしまいそうなもんですが、コロイド粒子が特殊な構造を作ってプラスやマイナスに帯電することで、お互いに反発しあって水に分散することができています。このように疎水コロイドには、帯電した粒子が反発して分散する「分散コロイド」があります。

より詳しくはそれぞれの辞書をチェック!

コロイドの性質

コロイドには以下のような様々な性質があります。

詳しくはそれぞれの辞書をチェック!

補足

- (*注1)ここで起こっている現象が塩析です。

- (*注2)コロナウイルスの感染経路としてニュースでよく聞いた「エアロゾル感染」というのは、空気中に飛沫した霧状の唾液などを経由してウイルスが感染することを指します。2020年頃はかなり有名になった言葉で、これを題材に問題が作られる可能性もなくはないと思うので、余裕があればエアロゾルも覚えておくといいかも。

関連動画