音のデジタル化

概要

音のデジタル化の流れについて、確実に押さえておこう。

頻出テーマだが、「何をやりたいのか」「どのようにやっているか」を理解できれば、何も怖くない。

まず、デジタル化というのは、情報を0と1の組み合わせで表すこと。なので、音の波形というアナログ情報を、どのようにとびとびの値にして、0と1の組み合わせに変えていくのか、というのがテーマになる。(画像など他のデジタル化でも発想は全く同じ)

音のデジタル化の手順

音のデジタル化は、大きく下の3つの手順で行う。

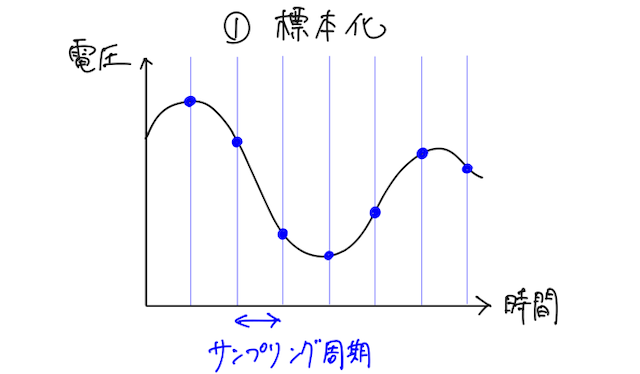

① 標本化

まず、波形を一定の時間間隔で区切り、それぞれの時間ごとの波の高さを調べていく。(横軸を区切っていくイメージ)

この作業を標本化(サンプリング) といい、区切った時間間隔のことを標本化周期(サンプリング周期)、1秒間でサンプリングする回数のことを標本化周波数(サンプリング周波数) という。

これにより、まずは波形がとびとびの点の情報になった。

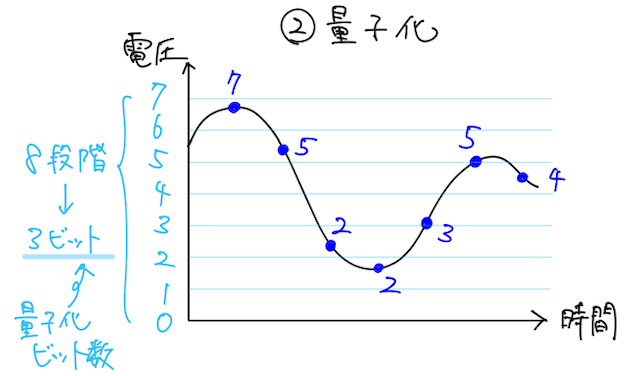

② 量子化

次に、①で標本化したそれぞれの点について、どれくらいの電圧なのかを調べたい。

しかし、電圧というのも連続した値なので、デジタル化するためにこれもとびとびの値にする必要がある。

そこで、波形の縦軸にあたる電圧についても、一定間隔に分割し、とびとびの段階値を決めて、標本化された値に、最も近い段階値を割り当てていく。

この操作を量子化といい、段階の数をビット数に置き換えたものを量子化ビット数という。

例えば、0〜7の8段階に分けた場合、8段階を表すのに3ビットが必要(

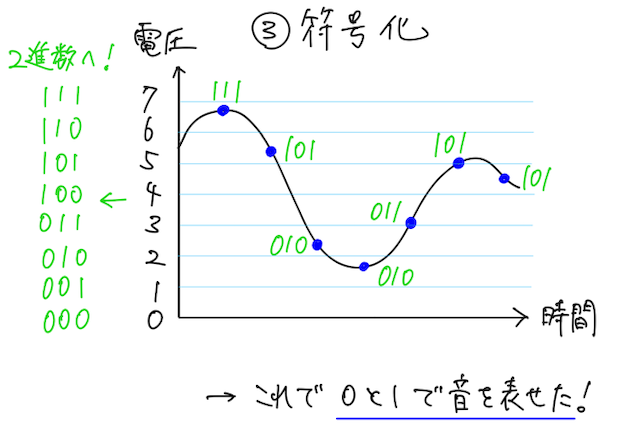

③ 符号化

②の量子化までで、波形の情報がとびとびの値になったので、最後に量子化した数値を、2進数の0と1の組み合わせに変えていく。

この操作を符号化という。(②の量子化にまとめられることもある)

この際、量子化ビット数に応じて、何桁必要かが決まっていくことになることを押さえておこう。例えば、量子化ビット数を3にした場合には、3桁の2進数でそれぞれの電圧が表現できる。

これで、もともとアナログ情報であった音の波形が、0と1だけのデジタル情報に変換された!

補足

では、元のアナログの波形を精度高く再現するためには、どうすれば良いだろうか?

そのためには、とびとびの段階の幅を小さくすれば良い。(段階の幅が大きいと、置き換えが粗くなってしまう)

つまり、①の標本化でのサンプリング幅(時間間隔)を小さく、②の量子化での量子化ビット数(段階値の数)を大きくすれば良い。

ただ、これらを行う分、標本点も増えるし、ビット数も増えるので、データ量が増えてしまう点には注意が必要となる。

この用語を含むファイル

関連動画

関連用語