再読文字

再読文字とは

一文字で二度読む文字を再読文字という。読んで字のごとし。書き下し文にする際には、一度目の読みは漢字で、二度目の読みはひらがなで書く。

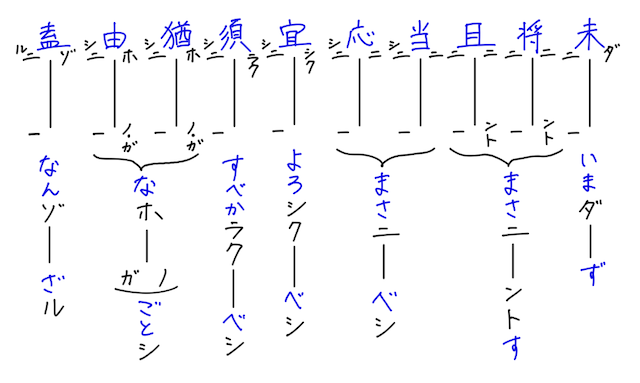

下の計10種類の再読文字を押さえておこう。

覚え方としては、なかなか語呂合わせが難しいので、グループ分けして覚えよう。下の表のように、同じ読み方をするものでくくったり、二回目の読み方が同じものでくくったりすると、割と覚えやすい。

二度目の読みの送りがなを、文字の左側につける場合があるので、下の例では全てその書き方で書いている。

では、それぞれ詳しく注意点や例文を見ていこう。

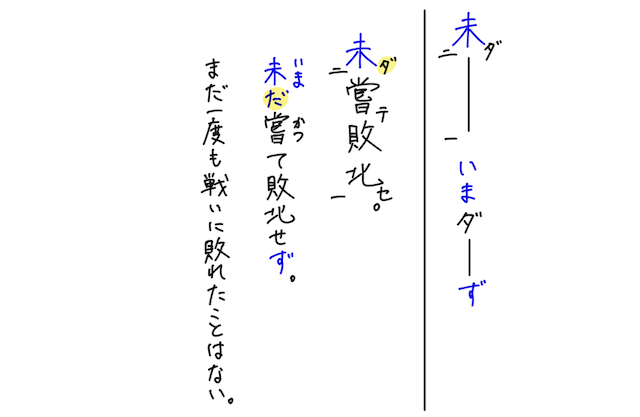

未

読み方:いまダ〜ず

二度目の読みの「ず」は打消の助動詞の「ず」なので、直前は未然形。

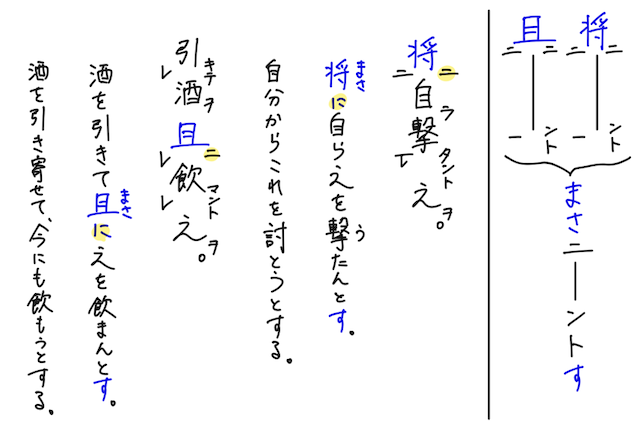

将・且

読み方:まさニ〜ントす

二度目の読みの際には、「〜んとす」と返る。この「ん」は推量・意志の助動詞「む」なので直前は未然形となることに注意。

下の例文でも「撃た(んと)」「飲ま(んと)」と未然形になっている。

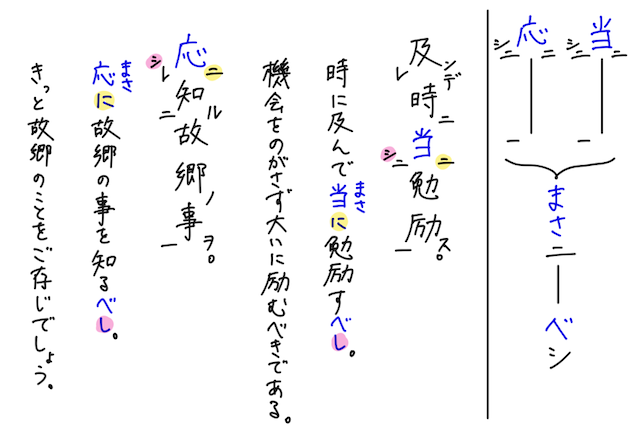

当・応

読み方:まさニ〜べシ

二度目の読みの「べし」は助動詞の「べし」なので、直前は終止形(ラ変は連体形)。

- 「当」の場合は、「べし」は当然の意味

- 「応」の場合は、「べし」は推量の意味

なので、区別しておこう。

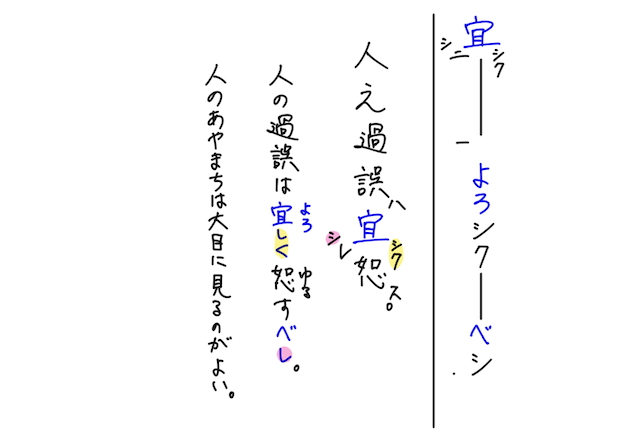

宜

読み方:よろシク〜べシ

二度目の読みの「べし」は助動詞の「べし」なので、直前は終止形(ラ変は連体形)。

また、「宜」には 「むべなり」 と読む用法もあるので注意。「当然だ、もっともだ」という意味を表す。

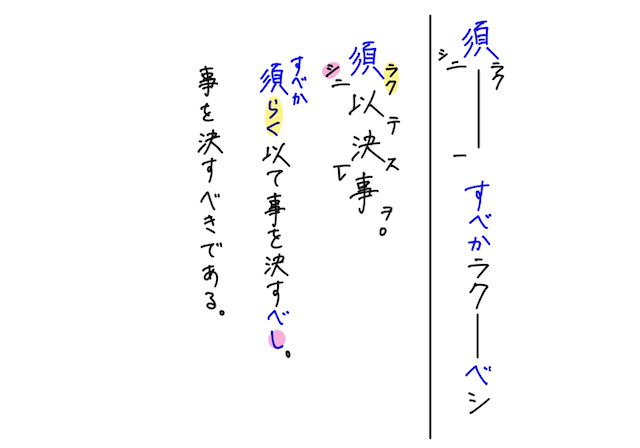

須

読み方:すべかラク〜べシ

二度目の読みの「べし」は助動詞の「べし」なので、直前は終止形(ラ変は連体形)。

また、「不須」となると 「もちひず」 と読む場合があるので注意(「すべからく...べからず」と読みたくなるが、そうではないケースがある)。

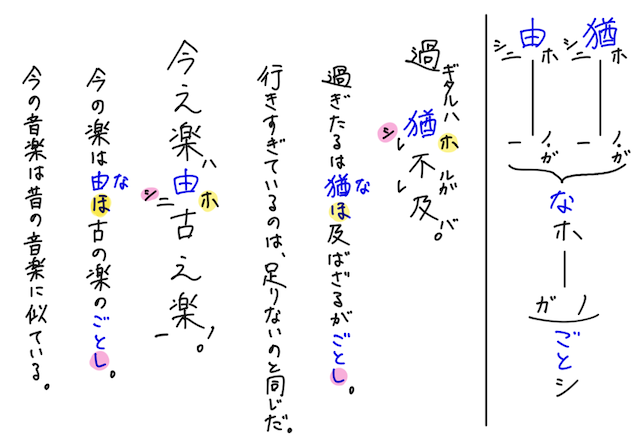

猶・由

読み方:なホ〜ノ(ガ)ごとシ

二度目の読みの「ごとし」は比況の助動詞の「ごとし」なので、直前は体言か活用語の連体形。

- 体言の場合は、「〜ノ ごとし」と返る

- 活用語の連体形の場合は、「〜ガ ごとし」と返る

また、再読文字としてではなく、「なほ」とそのまま読む場合があるので注意(「そのうえ」という意味になる)。

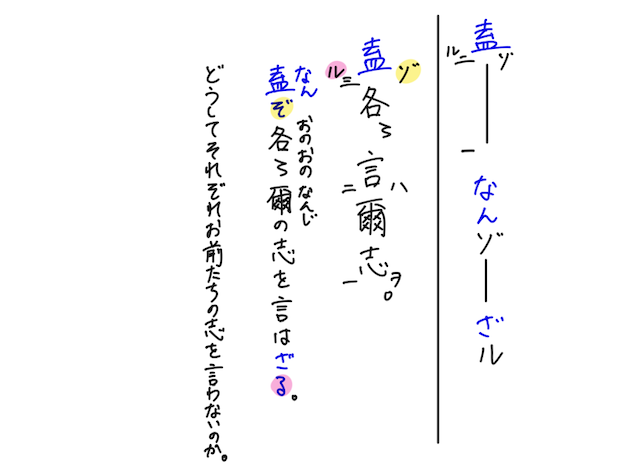

盍

読み方:なんゾ〜ざル

二度目の読みの「ざる」は打消の助動詞の「ず」の連体形なので、直前は未然形。

なぜ終止形の「ず」ではなく、連体形の「ざる」になっているかというと、「なんぞ」という疑問を表す副詞があることにより、係り結びの法則が発動しているから。

また、「蓋」もこの再読文字と同じ使われ方をする場合がある。

関連動画

関連用語