日本文学史マスターへの道㉓

日本文学史マスターへの道

『更級日記』

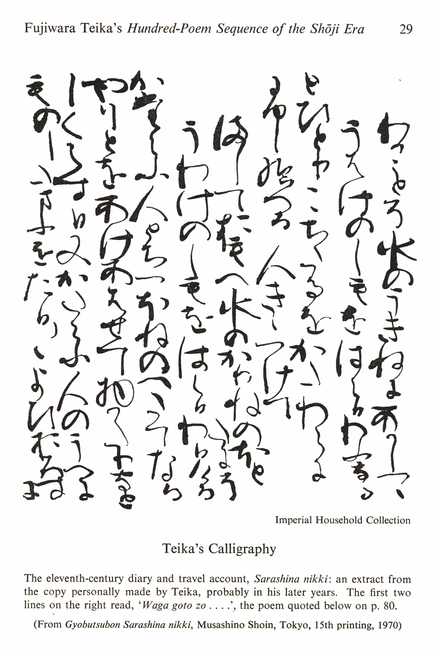

〔藤原定家の書写、80丁〕

〔藤原定家の書写、80丁〕

更級日記 千年紀2020という面白いサイトもあるよ。

《確認ポイント》

✔︎菅原孝標女

✔︎人生回想日記 ✔︎自照的

《書名》

『更級日記』

巻末近くの

「月も出でで闇にくれたる姨捨になにとて今宵たづね来つらむ」

という和歌が

『古今和歌集』や『大和物語』の姨捨伝説を踏まえており、

姨捨山が信濃国更級にあることに由来する。

《作者》

菅原孝標女

父の菅原孝標は上総国・常陸国の受領で、

菅原道真の家系でもある。

『蜻蛉日記』の作者である藤原道綱母は叔母に当たる。

夫、橘俊通の死後以降記述がなく、

晩年については不明。

『夜の寝覚』や『浜松中納言物語』の作者と推測されることもある。

〔菅原孝標女の銅像(千葉県市原市、 五井駅前)〕

〔菅原孝標女の銅像(千葉県市原市、 五井駅前)〕

《成立過程》

夫である橘俊通の死が康平元(1058)年で、その後数年で記事が終わる。夫の死後数年で歌日記など整理しつつ過去を振り返り康平3(1060)年ごろ成立したと考えられる。

《内容》

作者が13歳から老年までおよそ40年間の人生回想日記。

少女時代は上総国で浪漫的な女性が現実に挫折し、

信仰世界に魂の安らぎを求める精神遍歴が描かれ、

内容は5つに分けられる。

それは、上洛の旅・家居の記・宮仕えの記・物詣での記・晩年の記である。

- 上洛の旅

10歳から13歳までの少女期を上総国で過ごし、状況のため旅立つシーン。

- 家居の記

継母(育ての母)との離別、姉や乳母との死別、父の常陸国赴任を経験し、『源氏物語』を読み、浮舟に憧れ、物語世界に熱中するシーン。

- 宮仕えの記

後朱雀天皇女祐子内親王の元に仕え、橘俊通と結婚し、物語世界への憧れと夢が壊れていくシーン。

- 物詣での記

子供が産まれ、家庭に安住し、現世での恵み、後世の往生を願い石山・初瀬・鞍馬へ参詣するシーン。

- 晩年の記

夫の信濃国赴任とその翌年に夫が上京し亡くなる。阿弥陀仏来迎の夢を頼りに余生を過ごすシーン。

《表現》

和歌中心の家集的部分と散文の語りの部分が混在しており、それによって夢と現実の狭間で生き、物語・浄土などへの憧れと現実への挫折という作者の一生を効果的に描く。

《史的意義》

当時の受領層の女性の生涯を自照的に描いており、私小説的性格を備える。

『蜻蛉日記』の性格を引き継ぎ、現実の自己と生涯を対象化して描こうとしている。

東国伝説や物語教授について知る貴重な資料である。

鎌倉時代には藤原定家に評価され、『新古今和歌集』の作中歌が載る。

近代では堀辰雄が小説『姨捨』を書いている。

《『和泉式部日記』冒頭》

あづまぢの道のはてよりも、

なほ奥つ方に生ひ出でたる人、

いかばかりかはあやしかりけむを、

いかに思ひ始めける事にか、

世の中に物語といふ物のあんなるを、

いかで見ばやと思ひつつ、

つれづれなる昼間、宵居などに、

姉、継母などやうの人々の、

その物語、かの物語、光源氏のあるやうなど、

所々語るを聞くに、いとどゆかしさまされど、

わが思ふままに、そらにいかでか覚え語らむ。

いみじく心もとなきままに、

等身に薬師仏をつくりて、手あらひなどして、

人まにみそかに入りつつ、

「京にあげ給ひて、物語の多く候ふなる、あるかぎり見せ給へ」

と身を捨てて額をつき祈り申すほどに、

十三になる年、上らむとて、

九月三日門出して、いまたちといふ所にうつる。

年ごろ遊びなれつる所を、

あらはにこぼち散らして、

たちさわぎて、日の入り際のいとすごく霧りわたりたるに、

車に乗るとて、うち見やりたれば、

人まには参りつつ額をつきし薬師仏の立ち給へるを見捨て奉る、

悲しくて人知れずうち泣かれぬ。