クメン法

概要

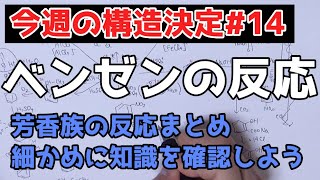

「クメン法」とは、クメンを材料に使うフェノールの工業的製法のこと。プラスチック(フェノール樹脂)や医薬品などの材料であるフェノールを大量生産できる嬉しい方法です。

副生成物のアセトンも溶媒などとして有用で、無駄がなく効率が良い方法です。

詳細

クメン法とは

クメン法は、フェノールの工業的製法の一つです。他の製法として、

- ベンゼンスルホン酸ナトリウムのアルカリ融解

- クロロベンゼンを用いる方法

などもありますが、これらは高温高圧の反応器が必要になることや、副生成物の処理が大変であること、あとは歴史的な経緯からクメン法が主流になっています。

クメン法の仕組み

結論から言えば、大学入試的には以下の材料・中間生成物・生成物を覚えておけばOKです。

しかし、クメン法の仕組みが知りたくて駄々をこねている人向けに、雰囲気が伝わる程度にそれっぽく仕組みを説明しておきます。

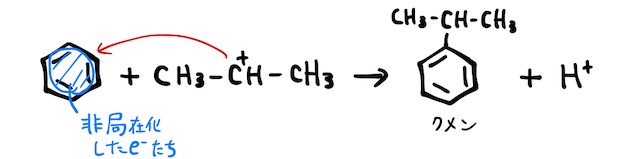

(1) クメンの生成

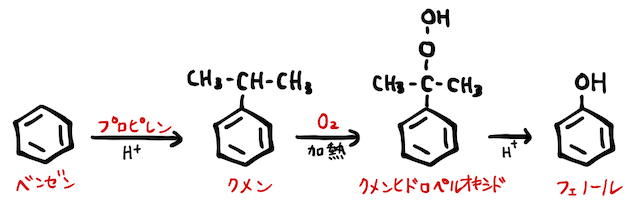

ベンゼンに、酸触媒下でプロピレンを反応させてクメンを生成します。プロピレンの二重結合に酸触媒が

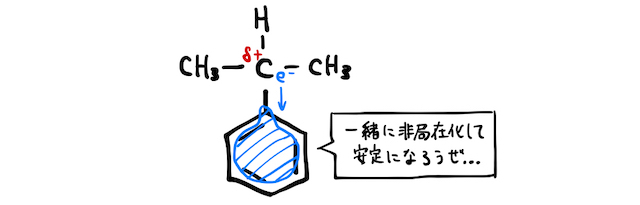

そしてベンゼンは、陽イオンが攻撃して置換反応が起こりやすいのでした。よって、この陽イオンがベンゼンに対して置換反応を起こします。

これでクメン(イソプロピルベンゼン)が生成しました(*補足2)。

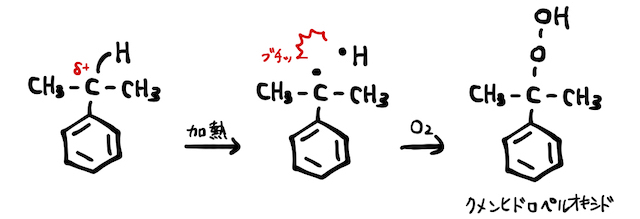

(2) クメンの酸化

ベンゼンに直接結合した炭素

するとそこに結合した

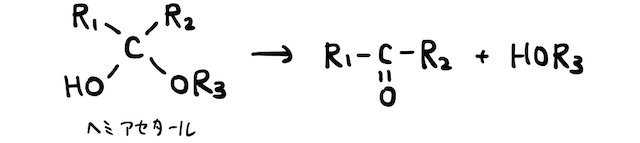

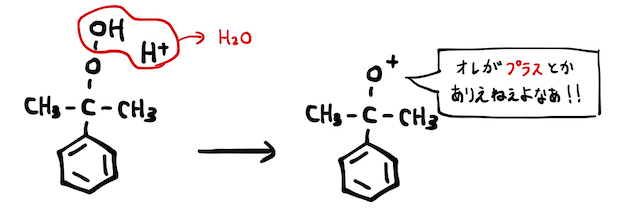

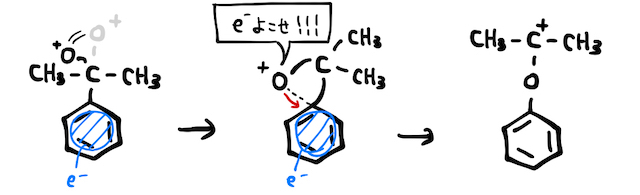

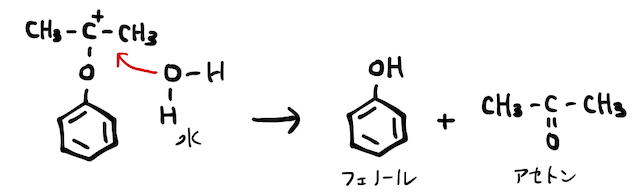

(3) 酸で分解

過酸化物であるクメンヒドロペルオキシドは不安定で、酸

とはいえ、流石に電気陰性度が大きい酸素

一瞬三角形になることで、酸素と炭素が入れ替わるようなイメージです。そして最後に、ここからアセトンが剥がれることでフェノールが完成します(*補足3)。

以上、気になる人向けの解説でした。

補足

関連動画