過去問は早いうちに1度解いておくべし!ゴールを明確に!

高校生で「赤本」という言葉を聞いたことがない人はいないでしょう。

過去問が何年分も掲載されている赤本は、志望校に合格するためには必要不可欠と言っても過言ではありません。

ですが、いつから赤本(過去問)を解き始めればいいんだ?と悩んでいる人は多いと思います。

今回は、そんな悩みを抱える人たちへ向けた記事となっています。

結論から先に言います。

タイトルにもある通り、過去問は早いうちに1度取り組むべきです!

到達すべきレベルを明確にする

「過去問っていつからやるべきなんだろうなぁ」といった悩みを抱え始めるのは、高校2年生あたりでしょうか。志望校がある程度はっきりし始めたタイミングでだと思います(高校3年生でいまだに志望校が定まっていない方は、まずはどこを目指すかじっくり考えてみましょう)。

志望校がある程度定まったら、まずは過去問を1度解いてみるべきだと思います。

理由は単純で、「到達すべきレベルを明確にする」必要があるからです。

高校2年生、3年生であれば、国語や数学、英語は一通り学習し終えていて、その全貌を認識することができている段階にいるはず。となると、次にすべきなのは、苦手な分野を潰していくことと、各単元の完成度を高めること、そして単語や熟語などの暗記です。苦手な分野潰しはとりあえず取り組んでもらうとして、残りの2つに関しては、どのレベルで仕上げるべきなのかを見定めなければなりませんよね。

明確な到達点を見定めないまま、ダラダラ勉強するのは危険です。受験勉強も山場になってきてようやく赤本を開く、なんてことをすると、大学が求めているレベルと自分のレベルの乖離具合にそこで初めて気がつくということになりかねません。そこで万が一、受験までに修正が効かないくらいの乖離を突きつけられたりすると、それはもう絶望でしかないでしょう。

そうならないためにも、志望校が定まったら、まずは1度赤本を開いて過去問に取り組むべきなのです。

どういう力が求められているのかを知る

また、過去問を早いうちに解いておくことで、どういった勉強を重点的に行うべきかを把握することができます。

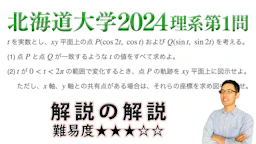

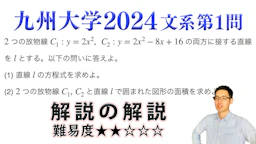

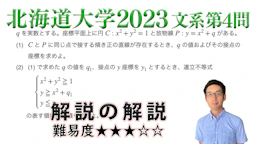

例えば英語であれば、空欄補充問題が多いのか、語句整序問題が多いのか、そういった部分を頭に入れておくことで、それを自分の得意不得意と照らし合わせて、どの勉強に時間を多く割くかを的確に決めることができるわけです。英文読解でどういう単語が頻出なのか(専門的で難易度の高い単語が多いのか、あるいはよく見る単語のマイナーな意味が求められているのか)を知っているのと知らないのでは、勉強効率に大きく差が出てくるでしょう。数学なら、共通テストのように正確かつ迅速な計算が求められるのか、あるいはじっくりと丁寧な思考が求められるのか、などでしょうか。

過去問を解いて、どういう力が求められているのかを知ることで、自分には何が足りていないのか、どういう勉強をするべきなのかといったことが明らかになるのです。

志望校の冠模試を高2で受けてみる

もちろん、時間を測ってしっかり過去問に取り組むというので十分だと思いますが、私は、高校2年生のうちに高校3年生に混じって、志望校の冠模試を受験してみることもお勧めしたいです。

私は実際、高校2年生の冬に駿台の東大模試を受験しました。決して健闘できる自信があった自主的に受けたというわけではありません。学校がその機会を設けてくれたからです。流れに任せて受験した冠模試でしたが、結果的にはすでに述べた2つのメリットを強く感じるという結果となりました。

自分で時間を測って自分の部屋で解く過去問よりは、試験会場を模した環境で張り詰めた空気の中で時間を管理されて解く模試の方が、おそらく今の自分の立ち位置をはっきりと示してくれるでしょう。

私は、今年東大に現役合格した弟にも高校2年生のうちに冠模試を受けることを勧めました。彼は実際に私と同じく高校2年生の冬に東大模試を受験していたのですが、今話を聞くと、やはりこの1回がものすごくプラスに働いていたと言っていました。学校が模試の受験機会を提供してくれない場合でも、自分で申し込むことで受験することはできるので、本当にお勧めです。