こんにちは、しりょかわです!

前回の記事で、アメリカの高校の数学は簡単な授業もあれば難易度の高い授業もあるとお話ししました。そこで今回の記事では、アメリカの高校数学のカリキュラムや授業の特徴を紹介していければと思います。

アメリカの高校数学のカリキュラム

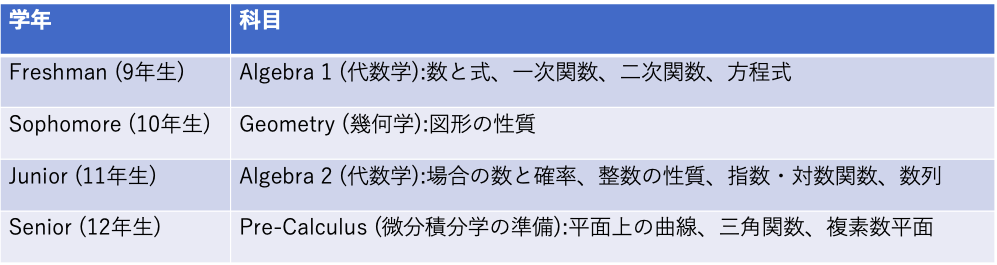

アメリカの高校では単位制を採用しているため授業を選べますが、一般的な生徒は以下のようなカリキュラムで数学を学んでいきます。また、日本の単元と対応させてみましたが、学ぶ内容自体少し違っている可能性もあるので、あくまで参考までに...

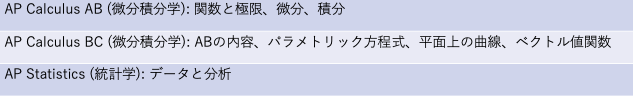

Algebra 1以外のそれぞれの科目には、Pre-AP course(普通のクラスより難易度が高いクラス)が用意されていました!また、数学が得意な人の中には、高校に入学する前に、Algebra 1とGeometryを中学やサマースクールで既に取得している人もいます。そういった人たちは高校で、大学の単位を取得できる以下のような授業を受けていました。

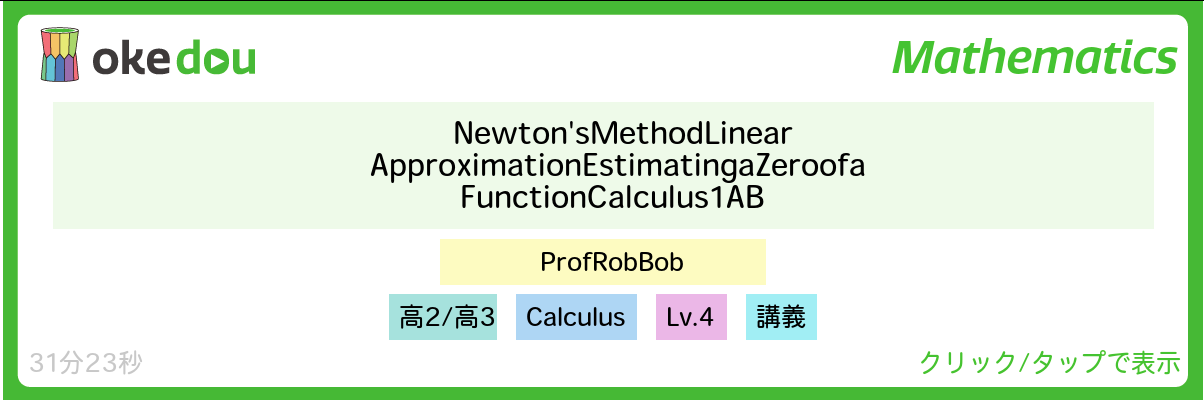

AP calculusで学ぶ内容は、日本の高校では扱わない範囲もカバーするため難易度が高くなっています。また、AP calculus ABとAP calculus BCの二つがありますが、主な違いは扱う範囲の広さです。ABでは、大学の1st semesterで学ぶことを1年かけて丁寧に学んでいきます。一方でBCでは大学で1年間かけて学ぶ内容をそのまま学びます。つまり、BCではABの内容をカバーし、それに加えて大学の2nd semesterで学ぶこともカバーします。そのため、この2つの科目の難易度には差はあまりないですが、進むスピードと範囲が大きく異なります。また、okedou内にもAP Calculusの動画が沢山上がっているので是非チェックしてみてください!下の動画ではMr. TarrouがAP Calculusで扱われるニュートン法を紹介してくれています!

計算機を使ってもいい!?

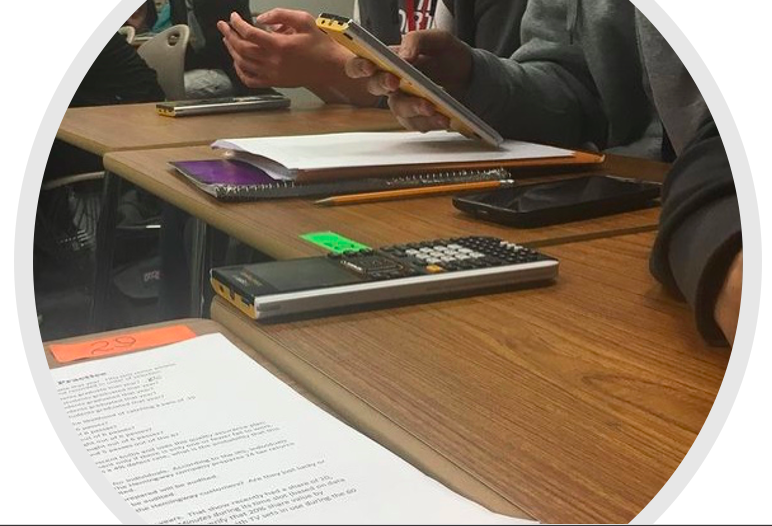

アメリカの高校の数学の授業と、日本の数学の授業で大きく異なる点が、計算機を授業、小テスト、テストで使えるということです。ただしテストでは、計算機使用可のセクションと使用不可のセクションで分けられている事が多いです。また、多くの日本の学生にとって馴染みのない計算機を使うため、計算機の使い方を知らないと問題を理解していても答えが出せないというケースもあります。しかし、計算機の使い方は授業で説明されるため、授業を真面目に受けていれば大丈夫です!また、この計算機は学校外で宿題などをする時はもちろん、大学進学のためのテストであるSATでも使うので自分で1台持っておくと何かと便利です。

アメリカの学校では当たり前のように計算機が使われています。そのため、アメリカの高校生に比べると暗算や計算のスピードは日本の学生の方が圧倒的に早いと感じました。

いかがだったでしょうか?アメリカの高校の一般的な学習スピードだと、微分積分学を深く学ばないことになっているので少し進みがゆっくりだということが確認できたのではないでしょうか。

最後まで読んでいただきありがとうございます!

.jpg?fit=clip&w=256&h=145&fm=webp)

.png?fit=clip&w=256&h=145&fm=webp)

.png?fit=clip&w=256&h=145&fm=webp)