日本との違いは!?ドイツの大学に迫る!

読者の中には海外の大学に留学に行きたいと考えている人もいると思います。留学に行きたい場合は、どこの国のどの大学に行くかを決めないとですよね。

そこで今回は、世界でもトップクラスの大学であるミュンヘン大学で学生生活を送った教授からお聞きした、ドイツの大学の特徴をお伝えしていこうと思います。

海外留学やドイツに興味がある人は必見の記事となっています!また、日本の大学が世界の大学とどう違うのかを知りたい方も是非是非読んでみてください!

ドイツの大学の特徴

まず初めに、ドイツの大学の特徴を3つ紹介します。

- 大学生以外の人との交流がさかん

- 大学の学業に取り組むインセンティブが強い

- 大学院に進学する学部生が多い

以下でそれぞれについて解説していきます。

大学生以外の人との交流がさかん

ドイツの大学の大きな特徴として、サークル等の学生が運営する課外活動団体が大学内には少ないということです。そして、課外活動をしたい学生は学外で運営されている団体に参加することが多いそうです。

その団体には大学生だけではなく、大学に進学せずに既に働いている社会人等の、大学生以外の方も参加しているそうです。

この特徴にはデメリットとメリットが存在すると思います。

デメリットとしては、課外活動をしたい場合、自分で積極的に課外活動団体を探して参加しないといけない点です。例えば、日本では入学シーズンには課外活動団体が新入生歓迎会という、新入生を勧誘するイベントを開きます。そのため、日本の大学の場合、新入生歓迎会に行けば、簡単に自分が興味のある課外活動団体を見つけることができます。一方で、ドイツの大学の場合は、学外で、自分で積極的に課外活動をする環境を作る必要があります。

一方で、大学外の方と交流する機会が得られることはメリットだと思います。日本の大学の課外活動団体の場合、その団体を構成する人はほとんどが大学生です。そのため、課外活動で大学外の方と交流するということは少ないです。普段異なるコミュニティに属している方と交流できるのは、それだけで何らかの刺激になりそうですよね。

大学の学業に取り組むインセンティブが強い

ドイツの大学生の特徴として、大学の学業に力を入れる人が多いということが挙げられます。ドイツの就活では、大学での学業の成績がかなり重視されるからです。具体的には、企業側は大学内でTOP5~10%の成績の人を採用したいそうです。そのため、ドイツの大学生は自分が希望する企業に入社するためにも、大学での学業に力を入れるそうです。

また、大学での学業が評価されるということもあって、大学での学業の結果が出揃っている大学生活の終盤に就職活動をする方が多いそうです。

この点は、日本と大きく異なる点です。少なくとも私の周りに「就活のために学業に力を入れよう!」といったモチベーションを持つ友人は一人もいません。それは、日本の就職活動においては必ずしも大学の成績が評価されるわけではないからです。また、日本の場合、就職活動は3年の夏のインターンシップから始める人が多いです。この就活の時期においても違いがありますね~。

「大学で勉強に力を入れたい!」と考えている方にとっては、ドイツの大学は絶好の環境ですね!

学部生の進学先の違い

3つ目の特徴として、ドイツでは学部を卒業した後も、修士課程や博士課程まで勉強を続ける方が多いそうです。全員がその専門分野の教授になりたいというわけではなく、博士課程を卒業した後に企業に就職する方も多くいるそうです。

インタビューを受けていただいた教授曰く、ドイツの学生は物事を深く理解したいという意識が強いとおっしゃていました。

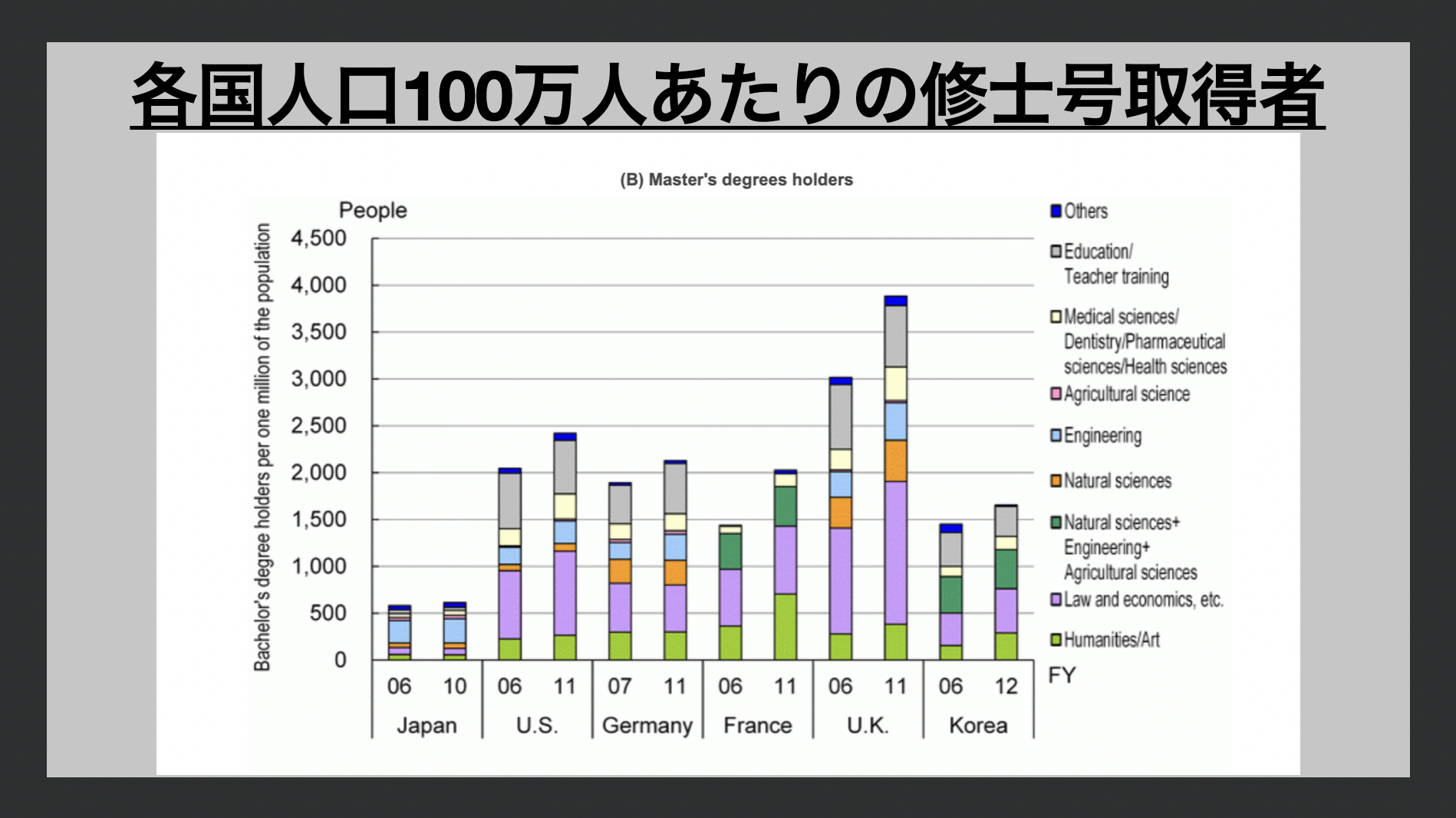

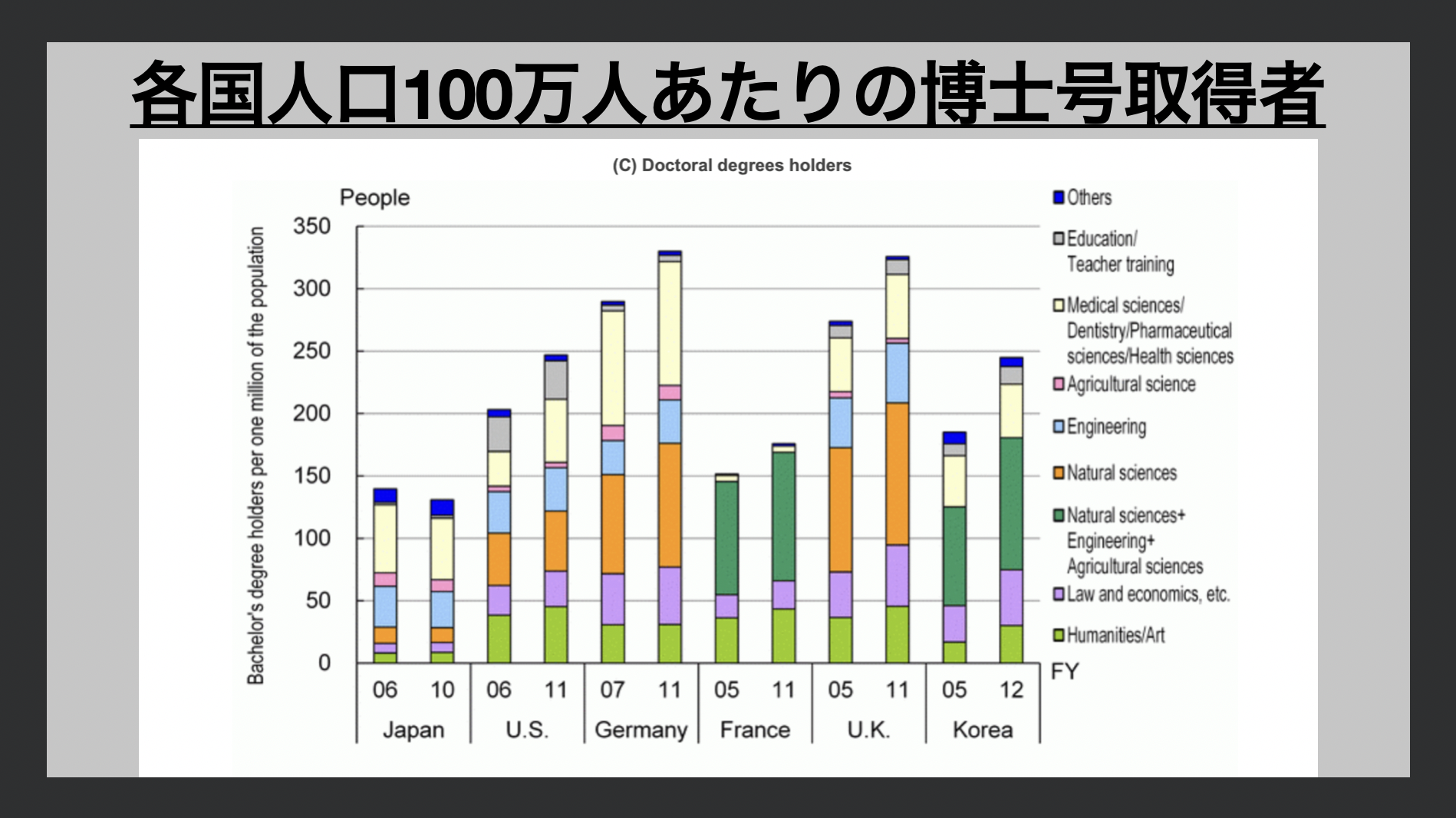

schengenvisaの記事によると、2019年のドイツでは、学位を持っている学生のうち45%が修士課程に進学したそうです。一方で、文部科学省によると、2018年の日本では、学位を持っている学生のうち10.9%の方が修士課程に進学したそうです。日本よりかなり多くの方が修士課程に進んでいることがわかります。

下のグラフからは、他の国と比較してもドイツの修士号・博士号取得者の割合が多いことがわかりますね。また、ドイツでは理系の分野の院生が多いのはもちろん、法律や経済の院生も多いことがわかります。私の周りだと、文系の学生で大学院に進学する方は本当にごく少数です。日本で大学院に進学する人が少ないのは、文系で大学院に進学する人が少ないのも影響しているのかなと感じました。

ドイツの大学のように、周りの多くの友人が大学院進学する環境だと、自分の大学院進学へのモチベーションも高くなりそうですね!

いかがでしたでしょうか?

余談ですが、ドイツのビールジョッキははちゃめちゃに大きいそうです笑

ドイツの大学の魅力が伝わったでしょうか?また、ドイツの公立の大学は学費が無料のとこが多いのも魅力ですよね。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

*本記事はこちらの記事をもとに書かれています。